紫金草平和講座|南京大虐殺期間中に助け合う中国人同胞

南京大虐殺期間中、互いに助け合う中国人同胞は国際友人と一緒に難民を救助して共に人道主義精神を発揚した。

最近、南京師範大学南京大虐殺研究センターの主任の張連紅教授は2023年第一期の紫金草講座に招かれ、南京大虐殺期間中に中国人同士が助け合う話を観客に語った。

張連紅教授

南京大虐殺期間中の南京安全区

1937年11月下旬、日本軍が南京防衛線を突破する前夜、Minnie Vautrin氏、W.P.Mills氏、Bei Deshi氏、LewiS.C.Smythe氏など南京に残った外国人は、撤退に間に合わなかった中国難民に避難所を提供するために、饒家駒神父が上海に設けた「南京難民区」に倣って「南京安全区」を設立することにした。そして「南京安全区国際委員会」を作り、SIEMENS AGの南京駐在員のJohn Rabe氏を主席に推薦した。

南京に残った一部の西洋人の集合写真

左より:福斯特、W.P.Mills、John Rabe、LewiS.C.Smythe、Eduard Sperling、George Ashmore Fitch

南京安全区地図

張連紅教授の紹介によると、難民区とも呼ばれる安全区には難民が最も多い時は25万人もいたそうだ。20名あまりの欧米人は中立国国民の特別身分で難民を救助し守ることに大きく役に立った。

実際、これらの欧米人以外に一緒に難民を救助する中国側の職員が大量いて、その総数は1500人余りに達する。その中には南京安全区国際委員会の各級管理者と末端職員だけでなく、国際委員会協力機構の職員も含まれる。彼らは命の危険を冒しながら屈辱を忍んで難民と互いに支え合った。

同胞救助に加わった一部の中国側の職員たち

しかし、長い間欧米人の日記に記述される以外に彼らはあまり注目されなかったが、1990年代以降、関連史料の発見に従い中国側の職員が難民を救助する事跡が始めて浮上したのである。

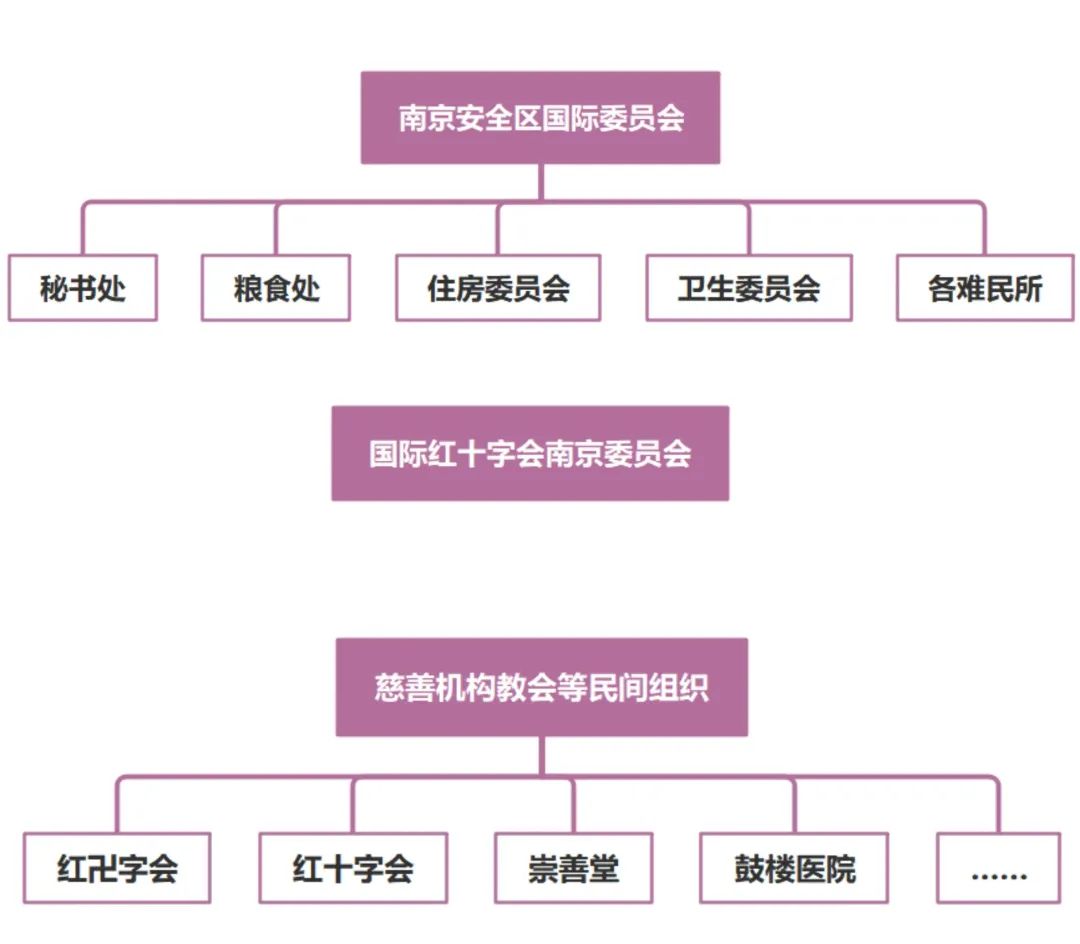

南京安全区における中国側職員の構成

1937年11月22日、南京安全区(難民区)国際委員会が成立を宣言した。当時の状況下では委員の候補者は中立国の身分を持つ欧米人でなければならなかった。安全区の準備過程で重要な役割を果たした金陵大学校取締役会会長、中英文教基金会の杭立武事務局長

は南京にいる多くの欧米人と熟知し国民政府の高位官僚とも密接な関係を持っているので、何とかして欧米人と中国当局の間で橋渡しをしていた。

杭立武

安全区国際委員会の下に設置された食糧、住宅、衛生、運輸委員会は難民の食糧、宿泊、衛生などの事項を管理する。安全区を準備する過程で国際委員会は一連の問題リストを列挙し、それらの問題を解決するには大量の中国側の職員の積極的な参与が必要だった。国際委員会の実際の運営において、その管轄する秘書処、住宅委員会、食糧委員会と衛生委員会の中国側職員たちが重要な役割を果たした。

南京安全区の中の機構組織

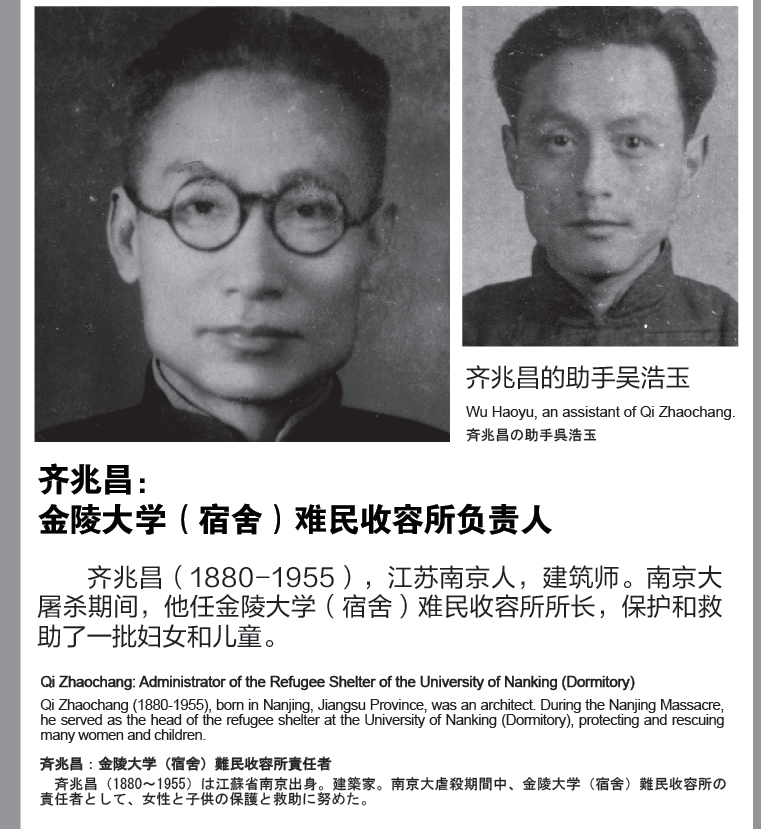

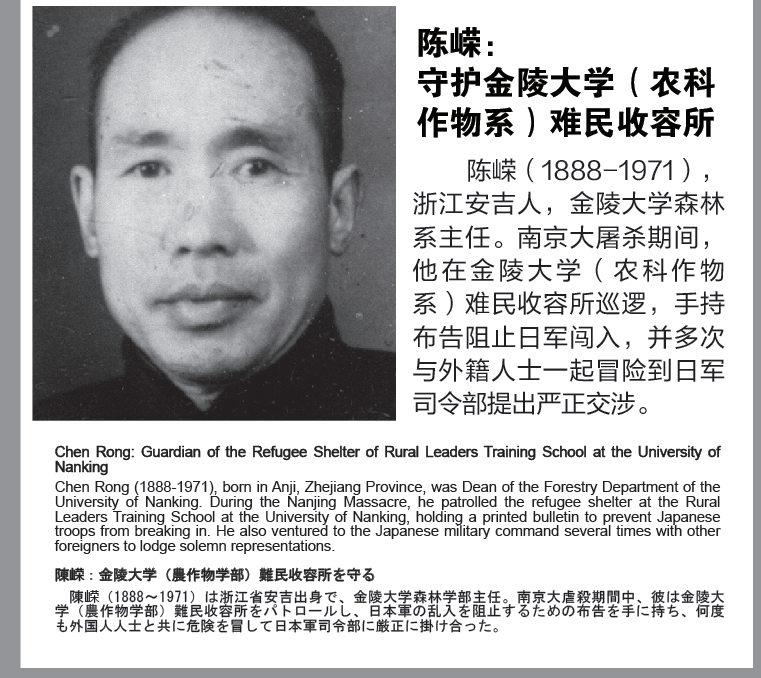

主要難民収容所にいる一部の中国側管理者

張連紅教授は、「中国側の管理者は状況は極めて難しいです。‘お守り’のある欧米人と違って、時には自分と家族さえ守れないことがあります。」と言った。

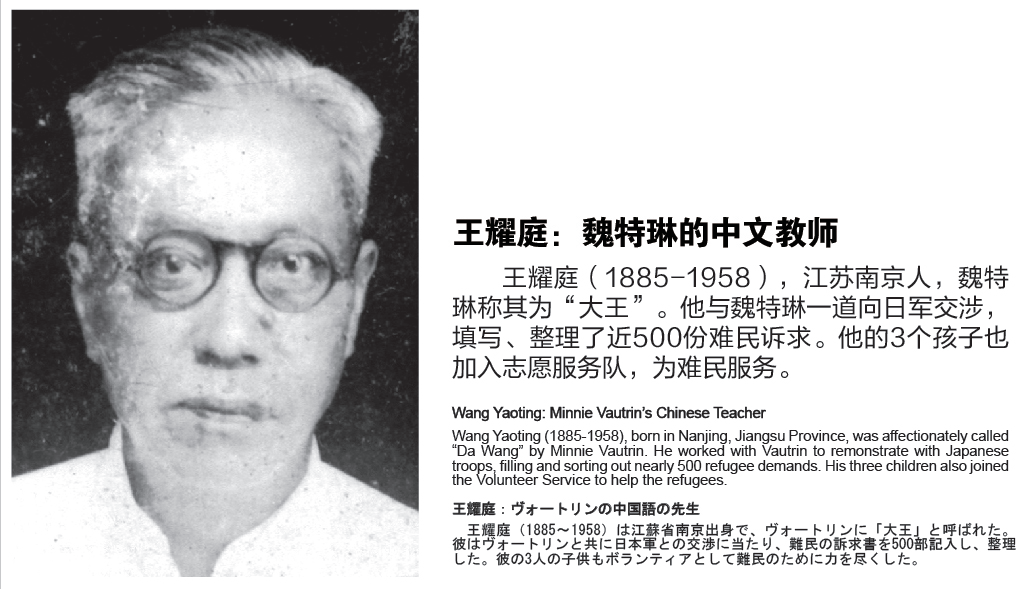

例をあげると、いつも「大王」と呼ばれるMinnie Vautrin氏の中国語教師の王耀庭先生は南京言語学校のベテラン教員で欧米人に「中国最高の先生」と称えられていた。大虐殺の期間中、悪事に来た日本軍を追い払うために、Minnie Vautrin氏は学校の構内を走り回って何度も日本大使館に抗議した。こんな時「大王」は常にそばにいる。Minnie Vautrin氏から見れば、多くの場合では「大王」は計り知れない役割を果たした。1937年12月17日家族が日本軍に拉致され翌日に放り戻された王耀庭先生はわずか数ヶ月で髪の毛が真っ白になり、その心の悲しみと無力さが伺われる。

大恐怖の下で助け合う中国人同胞

安全区の中国側職員には多くの末端職員も含まれる。その他にもたくさんの普通の中国人も大虐殺期間中に互いに助け合って重要な人道的救援の役割を果たした。

中国人官兵を救助

講座現場で張連紅教授は『王恒山が義理堅く同胞を救う』お話をした。普通の肉屋だが義を重んじいつも金を出して人を助ける王恒山氏は複数の負傷した中国人官兵を救助して、食べ物を与えたり短期的仕事を提供したりした。それを知った南京市参議会秘書の寇思明氏は後に王恒山氏に「褒揚令」を授与した。

難民を救助し治療する

1937年12月の初め頃、5名のアメリカ人医療従事者と中国人同僚計20人余りで危急の状況の中病院に残り難民救助に全力を尽くして、安全区の医療救助に大きく力を捧げた。

一部の民間慈善団体にいる大量の中国人職員も難民救助において不可欠な役割を担っていた。中国赤十字会南京分会の80名余りのスタッフがお粥の提供、診察、埋葬などの救助作業に加わる。金陵女子文理学院に設けられたお粥の供給場所では毎日二回お粥を提供する。「午前は八時から十時まで、午後は三時から五時まで。この粥の供給場所を設けたのはこの学校にいる婦人、子供、難民のためであり、毎日粥をもらう人数の最も多い時は八千人余りに達した。」という記録がある。

安全区内に事務所を設立した世界赤卍字会南京分会は難民を救助するためにお粥の供給場を2箇所、診療所を2箇所設けたと同時に、受難者の屍体を埋葬することにも取り組んだ。

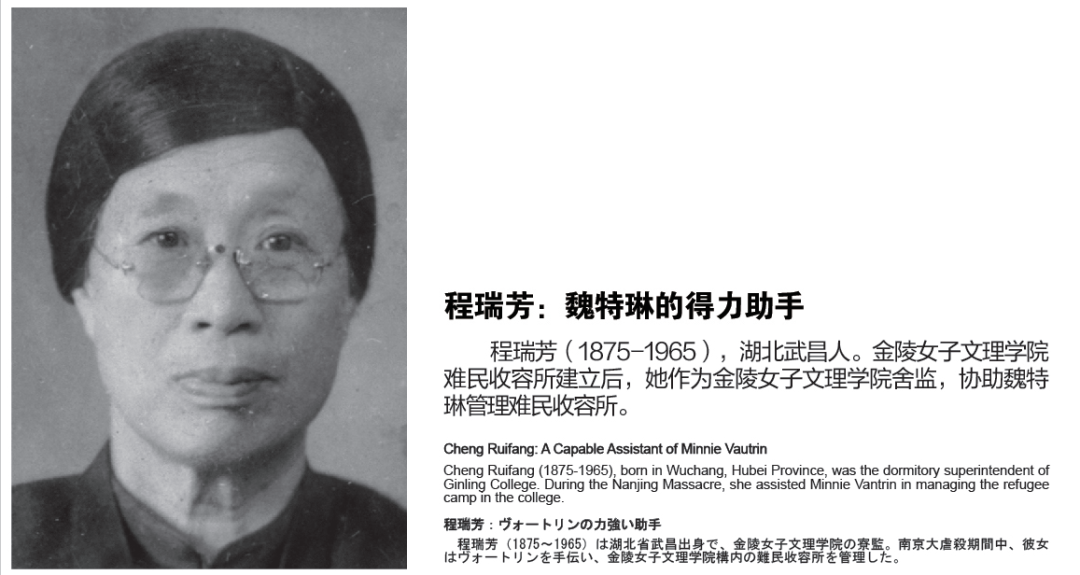

難民を守り、日本軍の暴行を記録

2001年Minnie Vautrin氏の助手、金陵女子文理学院の寮監の程瑞芳氏が書いた『首都陥落時の金校留守番日記』が発見された。幾千幾万の婦人や子供の難民を守り救助するために、60歳過ぎた程瑞芳氏は命の危険を冒しながら休まずにMinnie Vautrin氏を手伝い学校の構内を走り回り、しばしば悪事をしに来た日本軍を追い払ったりした。学校内の衛生や産婦の出産、児童の世話など重い仕事も担当した。これはいままで発見された唯一の安全区難民収容所の管理者の書いた日記である。中国人である程瑞芳氏は毎日見たこと、聞いたこと、思ったこと、感じたことを記録した。「程瑞芳氏の日記は南京大虐殺期間中における南京難民の社会心理を研究するのには非常に重要な観察の窓口を提供してくれました」と張連紅教授が指摘している。

屍体埋葬

1937年12月下旬から1938年11月までの間、世界卍字会南京分会、中国赤十字会南京分会、南京市崇善堂、同善堂などの慈善団体および南京市民も犠牲者屍体の埋葬に加わった。

「消えた」歴史を探り出す

張連紅教授はまた次のように語っている。今日、南京大虐殺を研究する多くの重要な文献資料は当時南京にとどまった欧米人の方々によるものだ。彼らはだいたい日記や書簡、回想録、各種のレポートなど残しているが、南京にいたたくさんの中国人インテリたちには日記やレポートなどないため、南京大虐殺の歴史を研究するのにとても重要な中国側の文献資料が欠けている。

1938年2月21日,離任して帰国するラベ氏は別れのスピーチで「中国の友達」に深く感謝し、「あなたたちの仕事はきっと南京の歴史史冊に記載されます。私はこれを確信しています。」と示していた。

抗日戦争の勝利後、様々な調査が行われたが、『南京文献』の調べたところでは、許伝音、郭岐、鈕先銘、蒋公毅、程瑞芳、李克痕、陸咏黄、陶秀夫など少数の人以外に南京に残された中国人の文献資料は非常に少ないため、ラベ氏は別れのスピーチで話した彼らが南京の歴史に留まる願いは実現させるのに難しい。

南京大虐殺期間中、命の危険を冒しながら後へ引けずに南京安全区に入って難民を守り救助する中国側の職員たちも南京に残った欧米人の方々と同様に英雄であることは言うまでもない。

長い間、南京安全区における中国側職員に関するより多くの資料を集めるために張連紅教授は積極的にその子孫を探し、いろんな努力をしてきた。

2021年12月9日の『現代快報』に陳斐然の子孫の「人探しのお知らせ」が載せられた。

「史学研究者としては、彼らの義挙をより多くの人に知ってもらい、真の意味の‘南京の史冊’に記載されることを実現させるために我々には責任と義務があります。」と張連紅教授が述べた。

講座後、張連紅教授が観客の記念館贈書にサイン