「南京大虐殺が私との関わり」シリーズ(9)|黄順銘:歴史記憶に加筆

今年の清明節の前、香港城市大学博士、四川大学文学・ニュースメディア学院の教授、博士課程指導教授の黄順銘先生が記念館に来て、史料陳列ホール最終展示室の観客メッセージエリアでフィルドワークを行った。リュックサックを背負い、ずっと立っている黄順銘先生は、周りのメッセージを書く観衆の行為、メッセージの内容などを観察し、そしてそれらを携帯電話のメモに詳しく記録している。午前開館から午後閉館まで、昼休みを除いて、一日に6時間以上も立っている。こんな調査は十日間。2011年から黄順銘先生はほとんど毎年記念館に調査に来て、南京大虐殺の歴史記憶に筆を加えるという。

「南京大虐殺が私との関わり」シリーズは今日第九話:『黄順銘:歴史記憶に加筆』

「フイルド」に浸かって流水帳を記録する学者

「私はメッセージブックの隣に来たら、感想を書くのを待っている観衆がたくさんいた。その中で、三冊目のメッセージブックのところで、そばにちょっと年下の二人の年配女性が付き添い、感想を書いている白髪のお年寄りの方を見かけた。そっちが書き終わってから、私は声をかけた。何を書いたのかと聞かれると、偉人の名言だと答え、‘永遠に先烈の偉大な功績を覚え、革命の名義で過去を考えよう。過去を忘れることは裏切りを意味する’。自分はもう八十歳で、江蘇省の徐州から来たという……」

これはスマホのメモに記録した文字である。館内に十日間いて、数万字を書いた黄順銘先生は「私のフイルドワークは流水帳を記録することだ!」と言っている。

この前、黄順銘先生は国家社会科学基金の課題を申請して、観衆が如何に記念館で記憶実践を行っているのか、記念館の構築意義は何なのかという問題について研究する。スマホのメモに記録したものがこの課題のためにした基礎的調査である。

彼が編集者に見せてくれたフイルドワークのノートの中に、こんな記録もある。「安徽省から来た高校生らしい(高校制服)男の子が四台目のメッセージ機に‘三十万人の血が川のように流れ、大江東畔に屍体の山が見える。吾輩は国恥日を忘れず、共に努力して国をよりよく建設しよう’という詩を書いた。そっちが提出した後、こっちから声かけてお話をした。さっきのメッセージの内容をどうやって構想したのかと尋ねると、先生が授業で南京大虐殺の歴史を話した時にすでに考えが湧いたと答えた。今日ここに来て見学してみると、もっと深く感じさせられた。今回は学校が組織して見学に来たといっている。」

また、「ベージュのオーバーコートに長髪姿の若い女性が三台目のメッセージ機に‘曾ての血と涙が忘れられない忘れられない。歴史を銘記し吾輩は自強すべきだ。’と書いて、そしてそれを撮したが、彼女は少し考えて、それに句読点をつけ、二つの‘記’を削除して最後に提出したのが‘曾ての血と涙、忘れられない!忘れられない!歴史を銘記、吾輩は自強’。提出前、彼女はもう一度写真を撮した。」

観衆の記憶が如何に形成するかを研究

記念館に来てフイルドワークを行うために、黄順銘先生はわざわざ清明節前後のまる二週間の時間を貯めた。なぜ、観衆のメッセージを書く過程や内容を観察するのか、それに何が意味があるのかという編集者の質問について、黄順銘先生は「記念館は史実展を通じて観衆に系統的に歴史を述べているが、観衆はメッセージで感想の表現過程を通してその史実展を見る時の心理変化を反映することが出来る。これらの心理反応がどうやって書かれたのかを知らなければ、それが見学中に史実展との間に形成した関連性も把握できない」と答えてくれた。

十日間の間、黄順銘先生はメッセージエリアで立っていたり、行き来したりして、フイルドワークに没頭している。「目も耳も集中して観察しないと何かを気づかずに瞬く間に逃がしてしまう。」と言って、「フイルド」に浸かってはじめて興味深い話ややり取りに気づくのだという。

「一部の人はただ囁いただけだが、その細かい動き自体が重要かもしれない。目を遣って見ると、彼は前頁の他人のメッセージをめくって、少しインスピレーションを受けた後、スムーズに書けたということがわかるんだ。」と言った。

彼に印象深かったのは、一人の観客が書いては拭くという変化過程だったそうだ。「まず‘歴史を銘記し、恨みを覚えず’という李秀英の話を書き、それから‘前事を忘れず、後事の師とす’という周恩来の話を引用して、自分もいくつか字を書いたメッセージを見かけた。それはもう十分よくできた。もう提出するかと思ったら、彼女は削除キーを押して、瞑想の間にある話を書いたのだ。‘どうしてさっきのメッセージを削除したの?’と聞いてみると、彼女は‘もっと気に入ったのを見つけたからだ’と答えた。‘どこで見つけた?’‘ネットで見つけた。もうだいぶ前から記念館に見学に来たかったのだ’と言っていた。彼女は南京大学で勉強しているらしい。」

観察対象は年配観衆、若年観衆にとどまらず、子供も含まれる。「子供にインタビューするのよ。‘さっきのメッセージは自分で考えたの、それともお父さん、お母さんが教えてくれたの?’年齢が小さいが自分なりの表現能力を持っている子がいて、自分の考えを言い出す。」黄順銘先生は観察記録を通して、年齢が観衆記憶に対する影響を把握しているという。

「初歩的な観察では、最も多く書かれているのは‘国恥を忘れず、平和を大切にす’というメッセージだ。最終展示室の壁にある‘前事を忘れず、後事の師とす’という周恩来の名言も高頻度で書かれている」。研究によって、ほとんどの観衆が記憶を話しており、史実展を見た後の反応を述べていることがわかった。

この次に、黄順銘先生は研究グループをリードしてこれまでの観衆メッセージを系統的に分析し、その結論を論文や著作の中に組み込ませる。

十数年続いて南京大虐殺の歴史を研究

南京大虐殺歴史の集団記憶研究の動機は「これは学術価値もあれば現実意義もある」と思ったからだと黄順銘先生は率直に言った。最初の研究は2011年に始まった。その年、先輩で浙江大学メディア・国際文化学院の李紅濤博士が「忘却の記念のために:南京大虐殺集団記憶の構築及び伝播」というテーマの研究課題で教育部人文社会科学基金プロジェクトを申請することに成功した。最初はどんな研究成果を収めるのかは知らなかった。「ただ異なる角度で考え試して、やっているうちに新しい方向が少しずつ見えてきた。」

黄順銘先生は李紅濤博士と新中国成立後の六十余年における南京大虐殺に関するメディア叙事の変遷を研究し、2014年に二人で協力してこの歴史的記憶に関する最初の論文『‘恥化’叙事及び文化創傷の構築:<人民日報>南京大虐殺記念文章(1949―2012)の内容分析』を発表した。

2015年、二人はウィキペディアで中国と外国のユーザーが南京大虐殺に関してどうやって書き込んでいるのかに取り掛かった。「だいたい10年の間、ユーザーは1600以上のバージョンを書いた。私たちはこの1600以上のバージョンの書き込みは如何に南京大虐殺の記憶を構築したのかについて研究する」また、最初の国家公祭の日に南京のいくつかのメディアグループが打ち出した記念イベントに関する報道についても研究した。2016年前後、また、記念館に来てフイルドワークを行い、「300000」標識が記念館の複数の場合において表す意義を考えた。

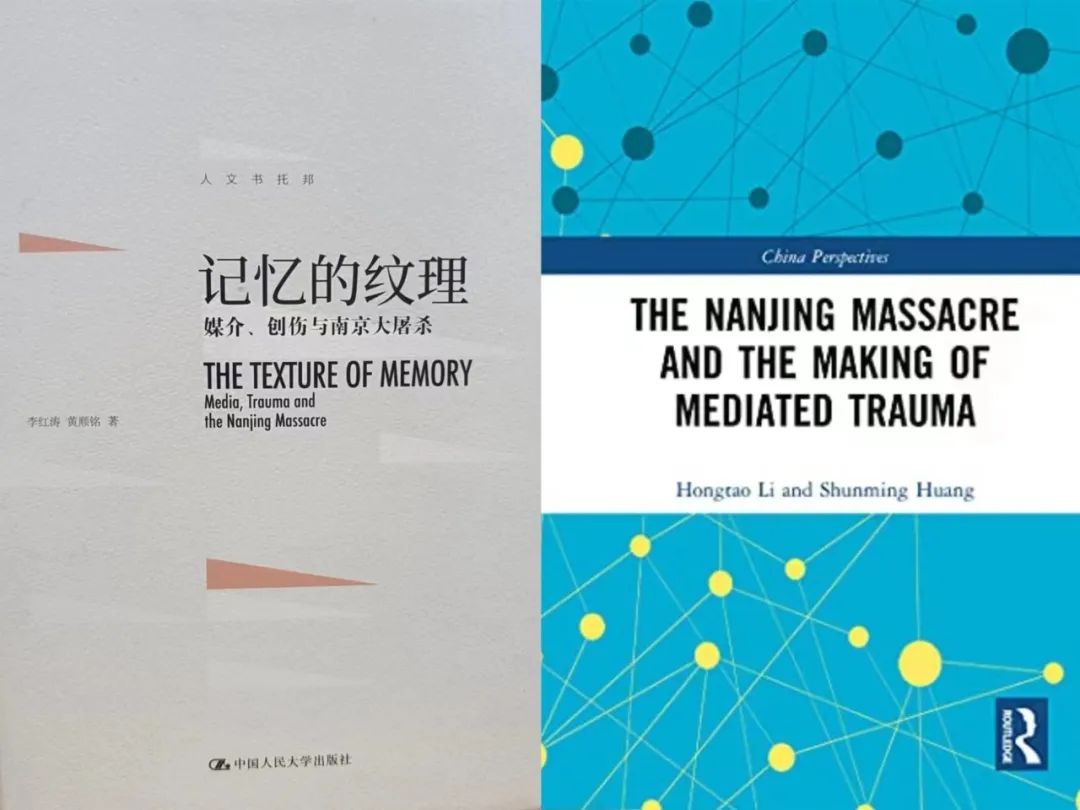

二人はこれらの研究成果を「記憶の紋理」という本に書き入れた。「これは段階的な成果で、それから毎年国家公祭期間中にはいくつかのプラットフォームがこの本の内容を引用する。これは実に自分たちがした学術研究の積極的な役割を実感させてくれた。」黄順銘先生の紹介によると、この本はロートレージ(Routledge)出版社(本社イギリスロンドにある)に英語版が出版され、そして国家中華学術外国語訳プロジェクトから助成金を受けたスペイン語版も翻訳中だという。

《記憶の纹理》中文版と英文版

「永遠に忘れぬ記念のために」

南京大虐殺歴史集団記憶の研究のために、十数年来、四川省成都から江蘇省南京まで行き来して、記念館に何回来ているのか黄順銘先生は覚えていない。

来る前に、一度も記念館に声をかけたことなく、一人の観衆として「フイルド」に入ってくる。「『記憶の紋理』が出版されて二年目に、私は記念館に基づいた南京大虐殺集団記憶の作業に焦点を当てる課題で国家社会科学基金のプロジェクトを申請するに成功し、これは私の持続研究に基本経費の保障を与えてくれた」と黄順銘先生は語った。

2016年記念館に「フイルドワーク」に来た時、ちょうど真夏だったことを黄順銘先生は今でも覚えている。「南京はとても暑い。その時、記念館はまだ予約観覧政策を実施していなかったため、観衆が多すぎて、式典広場にいつも長い行列ができていた。記念館のような集団記憶の場で着実にフイルドワークをしっかりする必要があると思います」。過程はとても大変だがやり続ける価値のある重要な仕事だと考えているという。

2019年清明節、「花を媒に:紫金草の国際流転と南京大虐殺の記憶構築」をテーマにして記念館紫金草平和講座にゲストとして招かれた。

この間、黄順銘先生はアメリカの有名なコミュニケーション学者のバーバイ・ゼリザー(Barbie Zelizer)の著作『忘却した記憶のために:カメラに収められたナチスホロコーストの記憶』を翻訳して出版された。この本は、第二次世界大戦終結直前、カメラマンがドイツナチス強制収容所の解放過程で撮影した写真を研究対象として、それがどのように後のナチスホロコーストの集団記憶の基礎となったのか、また、人々が現代社会の他の残虐行為に対する表し方と感知にどのように影響を及ぼすのかを示した。バーバイ・ゼリザーは学術的な視点を持って第二次世界大戦の西方戦場のホロコースト集団記憶を研究していると黄順銘先生は話し、「中国人として、私はこれらの第二次世界大戦東西戦場のホロコースト集団記憶の研究成果を授業に持ち込んで学生と共有する」と話している。

ここ数年、毎年国家公祭の日に黄順銘先生は必ず紫色のスカーフを首に巻いている。個体的記憶行為だと言い、家のベランダにも紫金草を植えた。「その花が咲く時、記念館との関わりを思わせる。その花の種は記念館がくれたからだ」と話している。

南京大虐殺の国家民族創傷記憶は子孫後代に受け継いでほしい。「伝播学者として、自分の学術研究を通じて、著書立説したり、講義して伝播したりして、世界のより多くの人に知ってもらいたい」と示している。