烽火中的援助(7) | 汉斯·希伯:“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙”

1941年秋,在沂蒙山区八路军一一五师的队伍里,时常能看到一位40多岁的“外国八路”。他身材魁梧,有着深褐色的头发、蓝色的眼珠,穿着一身八路军军装。他不仅随军穿梭于战场间记录见闻,还拿起枪与战士们并肩作战,他就是国际共产主义战士汉斯·希伯。

汉斯·希伯

心系中国革命

1897年,希伯出生于奥匈帝国(现波兰)的克拉科夫。第一次世界大战爆发后,希伯积极参加反对帝国主义的斗争,被捕入狱。出狱后,他加入了德国共产党。希伯向往中国,研究中国历史,关心中国革命。1925年,他以记者的身份来到中国,向世界报道中国工人阶级争取生存和解放的斗争。1926年12月,希伯来到广州,成为中国革命队伍中的一员。他与中国人民结下了深厚的友谊,对中国革命的前途充满信心。九一八事变后,希伯在美国的期刊上发表多篇文章,呼吁遏制日本侵略。

深入根据地宣传抗战

全面抗战爆发后,为了了解真实的抗战情况,希伯不顾艰难险阻,多次到中共抗日根据地调查访问。1938年春,希伯到向往已久的延安访问,受到毛泽东的接见。希伯向毛泽东告别时表示,以后要为中国人民的革命和正义斗争多写一些有价值的作品。1939年2月,希伯来到皖南新四军军部进行采访,见到了周恩来和叶挺。希伯赞扬新四军严格执行纪律和牺牲精神,并写入《长江三角洲的游击战》中,发表在《美亚评论》上。

1939年,希伯(右一)聆听报告

1941年初,希伯得知新四军新的军部在苏北成立,立即赶赴苏北抗日根据地考察,见到了刘少奇、陈毅和粟裕等人。在苏北采访期间,希伯将所见所思写成一部8万字的书稿《中国团结抗战中的八路军和新四军》,赞扬中国共产党领导人民英勇抗战的功绩。

陈毅、粟裕在皖南新四军军部接见国际友人。

左起:汉斯·希伯、陈毅、加拿大护士尤恩、粟裕、美国记者史沫特莱

为了让世界人民了解中国共产党领导的抗日队伍,希伯提出要到山东进一步了解八路军在敌后的活动。组织上为了他的安全,劝他暂时不要去,希伯却说:“正因为这样我更要去。那里没有外国记者去过,更需要我。”

在赴山东采访的途中,希伯发现百姓们对新四军战士十分热情、慷慨。他在文章《重访新四军根据地》中写道:“除了新四军以外,没有哪支军队能得到如此程度的信任、赞扬和爱戴。”

为抗击日军血染沂蒙

1941年9月,希伯抵达山东抗日根据地,来到八路军第一一五师师部。

当时山东正面临日军的进攻,用笔杆子抗击日本侵略者无法完全抒发希伯的满腔热血,于是他加入山东八路军。

1941年11月初,日军对沂蒙山抗日根据地进行大扫荡。为了确保希伯的安全,党组织决定派遣一个精干的武装小分队,护送希伯冲出包围圈,取道苏北新四军根据地,返回上海。

希伯坚决反对,他说:“我的任务就是抗击侵略者,我要一手拿笔,一手拿枪!既来了,就不走。”寥寥数语,表达了他对中国革命事业的忠心和反法西斯的壮志。

希伯随八路军一一五师师部和中共中央山东分局机关转移到留田村时,突遭日军“围剿”。希伯和战士们一起,直奔敌人第一道封锁线,从火网缺口中冲出去。

希伯在这次突围战斗中,目睹了战士们行动敏捷、军纪严明的战斗作风,他为一一五师的《战士报》写了一篇题为《无声的战斗》的通讯。文中写道:八路军战士是那样的神速勇猛,以致使日军的巡逻兵在刚要喊叫和射击的一刹那,就被消灭了。只有共产党军队的将军和士兵才能有这样的英勇和机智,才能这样团结一心。

1941年11月29日晚,希伯所在连队与敌人遭遇,他不幸身受重伤,壮烈牺牲,时年44岁。

永远铭记这位反法西斯战士

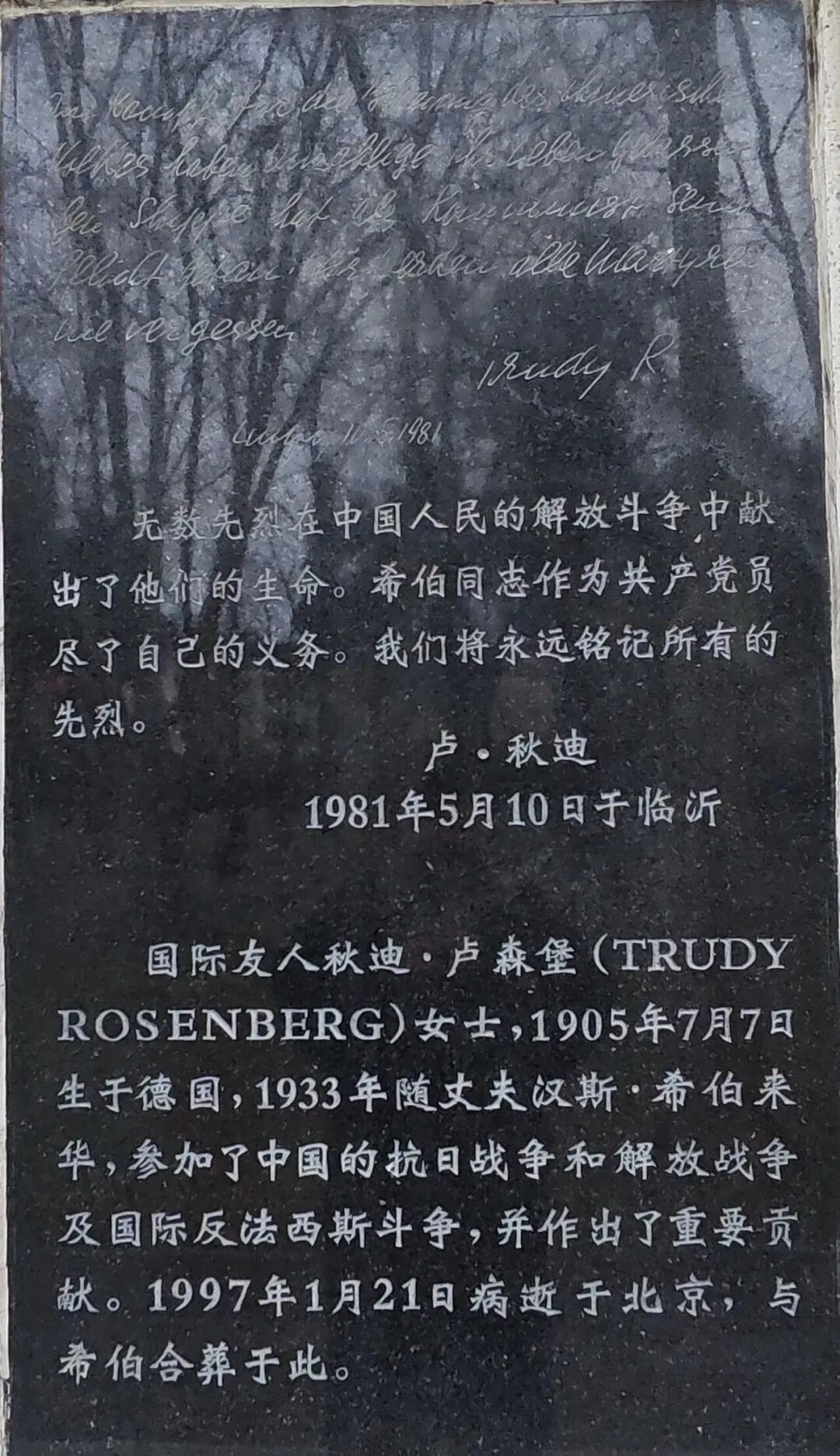

在位于山东临沂的华东革命烈士陵园中,汉斯·希伯的墓碑上写着“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙”。

坐落在华东革命烈士陵园的希伯雕像

希伯的夫人卢·秋迪女士说:无数先烈在中国人民的解放斗争中献出了他们的生命,希伯同志作为共产党员尽了自己的义务,我们将永远铭记所有的先烈。

2014年,希伯的名字被列入第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。我们永远铭记这位国际反法西斯战士。