张自忠:“兄即到河东与弟等共同去牺牲”

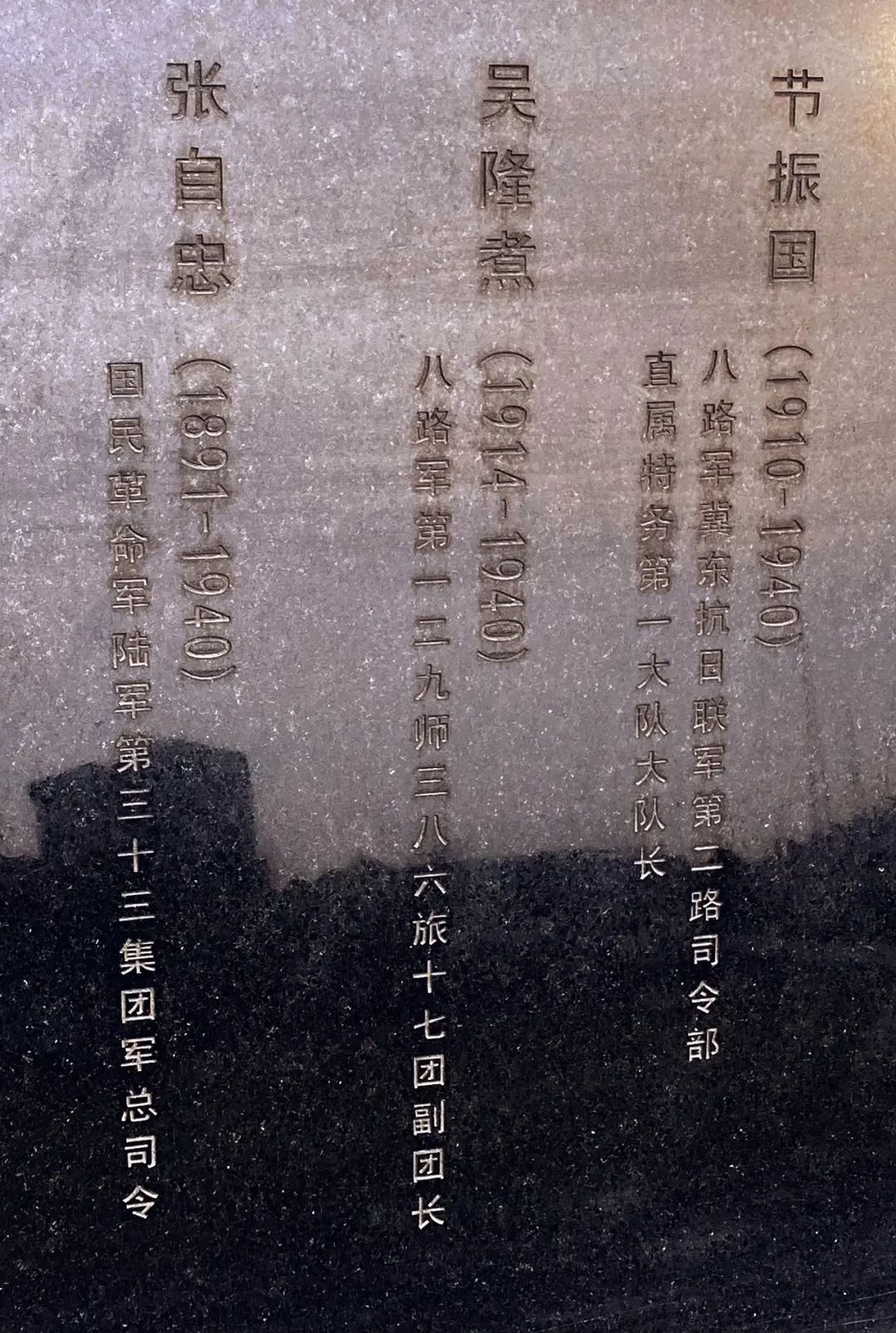

在我馆胜利广场黑色花岗岩上镌刻着民政部于2014年公布的第一批著名抗日英烈和英雄群体名录,张自忠的名字赫然在列。

张自忠是抗日战争中牺牲的职务最高的中国将领,在他留下的书信中,“死”和“拼”字频繁出现,他早已下定为国牺牲的决心。

屡挫日军

张自忠,字荩忱,1891年出生于山东临清,1911年在天津法政学校求学时秘密加入同盟会,1914年他投笔从戎走上革命道路。

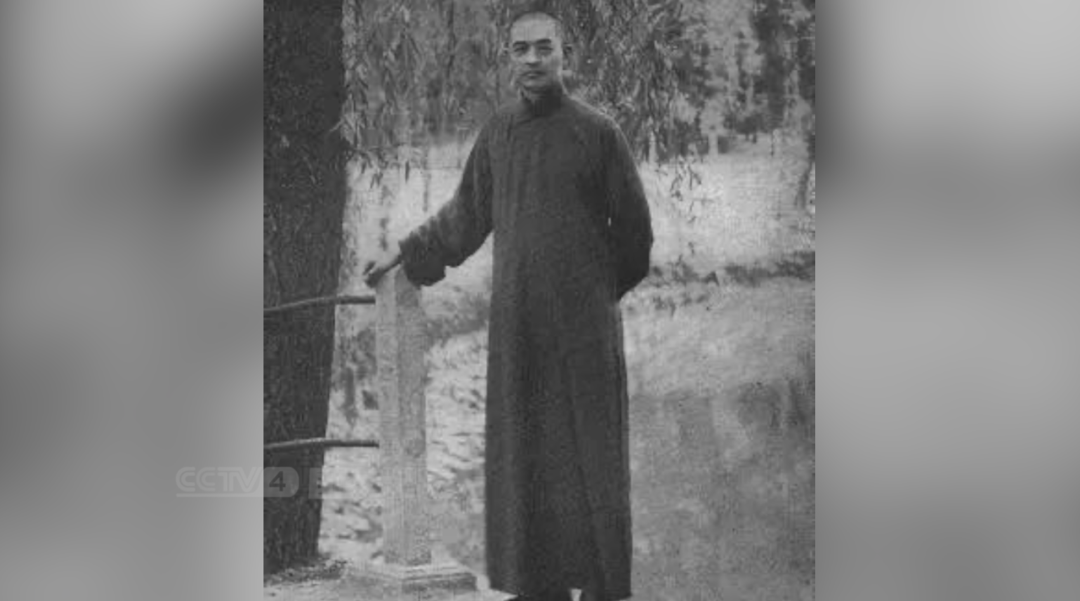

七七事变前夕的张自忠

1937年全面抗战爆发后,他先后任国民党第59军军长、第33集团军总司令兼第五战区右翼兵团总司令等职。他率部在临沂、潢川等地与日军激战,多次重创日军。

在1938年临沂战役中,张自忠抱定拼死的决心,率领第59军与日军进行拉锯战,他在致电中说:“战而死,虽死犹生;不战而生,虽生亦死。”经七昼夜鏖战,第59军取得胜利,为夺取台儿庄战役胜利奠定了基础。

家书寄情

1938年6月,张自忠在驻马店整训队伍。此时家中传来消息,他的妻子不幸患病。听闻此讯,他的心中满是牵挂,给妻子回了一封信:“知你患病,盼望你安心治疗,多加保重,能早日恢复健康”。

张自忠

1939年,在前线的张自忠收到女儿张廉云和侄女张廉瑜的合影,他在回信中写道:“大时代的孩子,以求知识,求经济独立”。

20世纪40年代的张廉云

接到回信后,张廉云萌生了去前线看望父亲的想法,正准备动身时,收到父亲发来的电报:“待一个月后与瑜云同来可也”。她未曾料到这份简短的电报竟成为她与父亲之间最后的一次联系。

绝笔明志

1940年5月1日,枣宜会战打响。这是武汉会战后日军对正面战场发动的规模最大的一次攻势作战。

这次出征是张自忠生前的最后一役,这张拍摄于1940年4月15日的照片成为他生前最后的影像。

张自忠(右三)

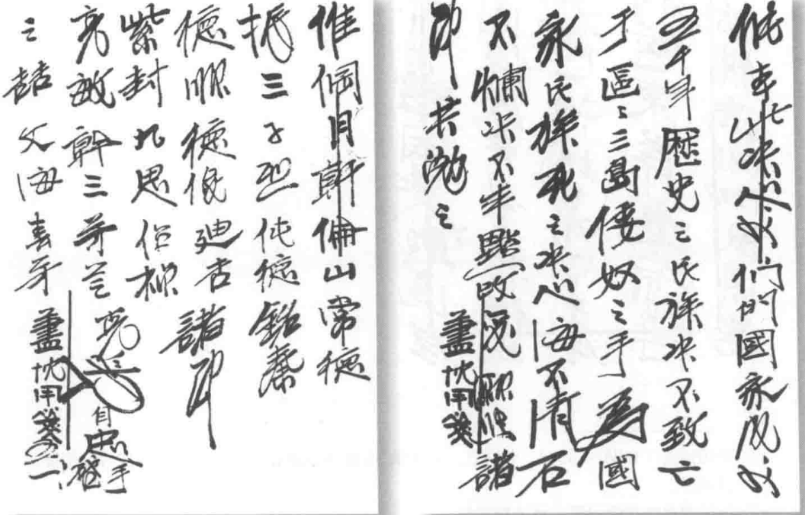

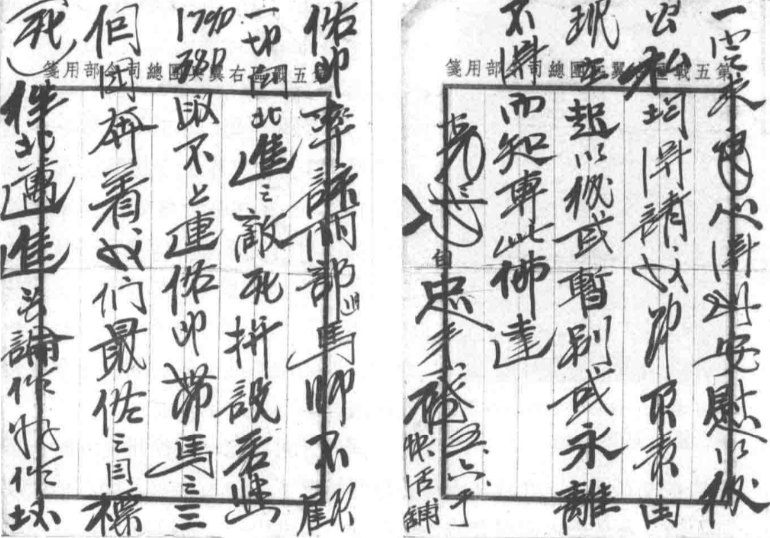

大战在即,张自忠没有给家人留下只言片语,却给将士们写下鼓舞士气的书信。1940年5月1日,他写下这封告将士书,激励全军将士血战到底:

”致战友:

看最近之情况,敌人或要再来碰一下钉子,只要敌来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信只要我等能本此决心,我们的国家及我五千年历史之民族,决不致亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变,愿与诸弟共勉之。维纲、月轩、纶山、常德、振三、子烈、纯德、铭秦、德顺、德俊、迪吉、紫封、九思、作祯、亮敏、斡三、芳兰、之喆、文海、春芳诸弟。

小兄张自忠手启五、一“

1940年5月6日,在枣宜会战前线,张自忠给副将、第33集团军副总司令冯治安写下一封亲笔信:

“仰之(指冯治安)我弟如晤:

因为战区全面战事之关系,及本身之责任,均须过河与敌一拼,现已决定于今晚往襄河东岸进发。到河东后,如能与38D、179D(指38师和179师)取得联络,即率诸两部与马师不顾一切向北进之敌死拼。设若与179D、38D取不上联络,即带马之三个团,奔着我们最终之目标往北迈进。无论作好作坏,一定求良心得到安慰,以后公私均得请我弟负责。由现在起,以后或暂别,或永离,不得而知,专此布达。

小兄 张自忠手启

五、六于快活铺”

为国捐躯

1940年5月10日,张自忠命令副总司令留守襄河以西,自己率总部东渡汉水截断日军后路。

渡河之时他曾致电:“职此次渡河已抱有日无我有我无日之决心……不顾一切率部截击北窜之敌”

东渡汉水进至枣阳一带后,他先是在峪山、黄龙垱一带与日军展开激战,随后又奉命截击南逃的日军第13师团,在枣阳南部歼其一部。

5月14日,张自忠率部进抵方家集,向撤退中的6000余日军发起侧击,将其截为两段。日军发起疯狂反扑,他与司令长官部之间的通信联系中断与,北线友军难以配合。

5月16日,张自忠和官兵被日军包围。尽管部下多次劝他撤退,但都被他拒绝。从中午激战至下午,部队伤亡殆尽张。自忠数次中弹、多处负伤,仍在顽强指挥战斗。

5月16日下午,张自忠头部中弹,壮烈牺牲,时年49岁。

在日军《231联队史》档案中以日军官兵的口述记录下张自忠为国捐躯的悲壮时刻:"此人从血泊中猛然站起,两眼死死盯住藤冈,藤冈一等兵从他射来的眼光中,感到一种说不出的威严,竟不由自主地愣在了原地。这时,背后响起了枪声,第三中队长堂野射出一颗子弹,命中了这个军官头部,他脸上微微地出现了难受的表情。与此同时,藤冈一等兵像是被枪声惊醒,也狠起心来,倾全身之力,举起刺刀,向高大的身躯深深扎去。这一刺之下,这个高大的身躯像山体倒塌似的轰然倒地。"

张自忠牺牲后,毛泽东为他题写挽辞:“尽忠报国”。

周恩来称赞他:“其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂。”

·史料参考:《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》中国人民抗日战争纪念馆、中国人民大学博物馆编;CCTV国家记忆;央视军事;纵横杂志