“南京大屠杀与我有什么关系”系列(10) | 梅小侃:用翻译史料告慰父亲

她毕业于北大,是新中国第一位国际法专业女博士,长期在跨国集团当法律顾问。然而,退休后她热情投入上海交通大学东京审判研究中心的工作,开始大量翻译校译日本侵华南京大屠杀研究史料和相关著述。她是东京审判中国法官梅汝璈之女梅小侃。7月11日,纪念馆工作人员前往北京拜访梅小侃先生,听她讲述与父亲往事,以及她做东京审判相关著作翻译工作的初心。说到动情处,她热泪盈眶。

边颢 摄

我们身边有许多像梅小侃一样的人,他们本身的工作与南京大屠杀历史无关,但却执着地用自己的方式或追寻或记录或传播历史真相,他们的精神值得我们学习。“南京大屠杀与我有什么关系”系列今天推出第十集:《梅小侃:用翻译史料告慰父亲》。

她和父亲年龄相差46岁

梅小侃的父亲梅汝璈1904年出生于江西南昌,1924年毕业于清华学校(清华大学前身),后赴美国斯坦福大学、芝加哥大学留学,获法学博士学位。1929年,梅汝璈学成归国,在多所大学任教并成为立法委员,1945年与萧侃结婚,1946年至1948年代表中国出任远东国际军事法庭法官,赴东京与其他十国法官共同主持审判日本主要战犯,包括南京大屠杀案的直接责任者、甲级战犯松井石根。

梅汝璈(前排右二)与其他10位法官在远东国际军事法庭合影

在远东国际军事法庭的工作结束后,当时国民政府要任命梅汝璈为行政院政务委员兼司法行政部长。他不想登上“一条正在沉下去的船”,拒绝复命。梅小侃说:“父亲从日本没有回中国大陆或去台湾,而是去了香港。母亲本来一直在上海,这时候有朋友帮忙,把她接到香港。到香港团聚后,大概是因为两人放松下来,加上香港天气比较温暖,母亲就怀上了我。”在此期间,乔冠华等共产党人接触梅汝璈。“新中国成立后,他们希望我爸爸能回到北京,参加新一届政府工作。爸爸几年来看到旧政府的腐败,对新政权抱有很大希望。他愿意去,于是在中共有关机构安排下,乘坐一艘海船,经历风险从香港转道青岛,再到北京。那时母亲肚子很大,本来就晕船,不能跟父亲一起走。父亲只身一人出发,母亲留在香港待产。”1949年12月中旬,梅汝璈抵达北京,1950年,担任外交部顾问。同年3月,梅小侃出生于香港。那年,梅汝璈已经46岁了。父母没有延续老家族谱上的取名规律,而是取了母亲萧侃中的侃字。3个月后,梅汝璈到深圳来接母女俩。“我妈抱着我,通过罗湖桥,先坐火车到老家江西南昌见爷爷奶奶,然后再坐火车到北京。”

1973年父亲病逝,她留下终身遗憾

小时候,梅小侃觉得父亲挺幽默。那时住平房,“早晨起来,窗户上结了冰霜,爸爸在窗户上画几个小人。房管局说有一个房间是危房,给立了一根大柱子,爸爸在大柱子上,照着我弟弟看的小人书,写‘如意金箍棒 重一万三千五百斤’。”

“爸爸46岁有我,48岁有我弟弟梅小璈。他工作努力,小时候看他常带回来英文杂志,那时候觉得,‘哇,那个都看得懂!’所以我上中学学英文比较用心。”梅小侃介绍,她初中就读北京女一中(今北京市第一六一中学),英语老师是傅雷的小儿子傅敏,是个特别好的老师。1968年她参加知识青年上山下乡,插队去内蒙古干了三年农活。后来,呼和浩特人民广播电台(当时称呼和浩特广播站)到公社招播音员。由于梅小侃小时候曾参加中央人民广播电台儿童广播剧团,有人推荐说她“上过‘小喇叭’”。招工人员带着方块录音机,让她读了一段报纸。1971年,她顺利进入呼和浩特人民广播电台工作。

梅小侃坚持自学英语,她有时用英语写信给父亲,遇到不懂的英文问题请教父亲,“他都会很耐心地解释。他写的英文草书斜体字特别好看。我问他一个问题,他写一个英文纸条。可惜我没有留着这些纸条。”

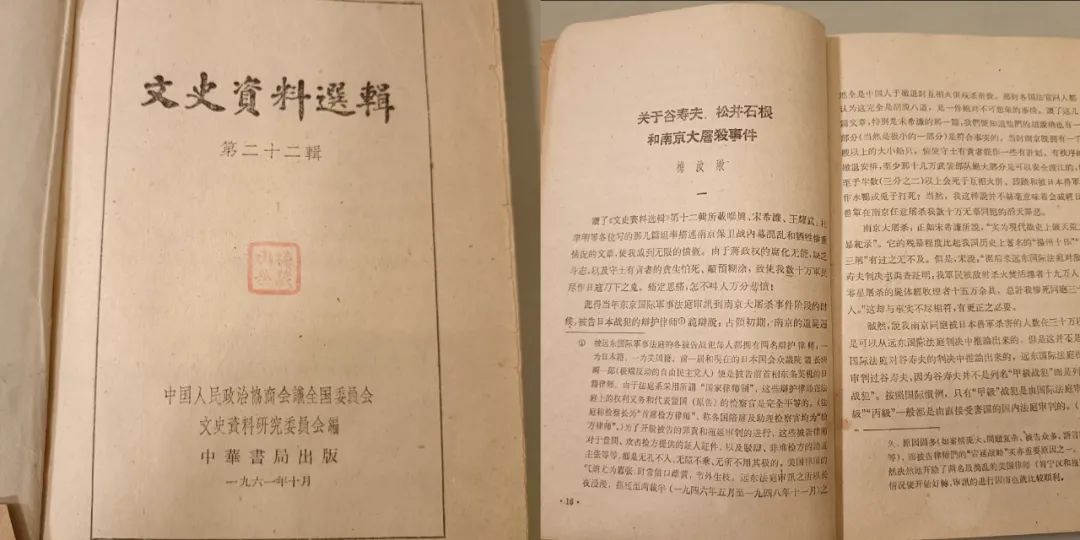

梅汝璈晚年身体不好,从20世纪60年代以后好几次因肝炎、心脏病住院。1972年8月的一天早晨,梅小侃妈妈去叫他起床,发现他昏迷不醒,赶紧叫救护车送到北京医院住院,检查结果是脑梗塞,半身不遂,只能下意识睁眼,已没有清醒意识。生命最后的八个多月瘫痪在床,不能吃饭,只能用鼻饲,还需时时吸痰,去世时所有器官衰竭,胃出血。“走的那天,我因爸爸的病从单位请事假恰好在北京,早晨7点多去病房看爸爸,医生正在抢救,他们给我家里打了传呼电话,等我妈妈赶到时,见到了爸爸最后一面。那天是1973年4月23日。”回忆往事,眼泪在梅小侃眼眶里打转。父亲走了,给她留下终身遗憾。她回忆起她曾看过父亲1961年10月发表在《文史资料选辑》第二十二辑上的那篇文章《关于谷寿夫、松井石根和南京大屠杀事件》。“那本书搁我那儿很长时间,我反复看了好多遍。现在特别遗憾,我和父亲没有多聊聊当年他经历的事情。当时确实太年轻,对历史没有那么深的感受,年轻人想的比较多的是将来我要干嘛,没有想过历史跟我们有什么关系,没有想到父辈在历史某一时期起到什么作用。”

“人岁数越大,越有切身感受。现在觉得历史上的事是跟自己有关系。我们在历史长河里,就是这么一瞬间。我们也很快成为历史。历史和现实往往不可分,是一个过程、一个延续。父亲在那个时刻起到那个作用,我们的确应该去了解他。而且我们作为后代不去了解他,别人就更不会了解了。”梅小侃说。 “我最后悔我爸活着时,没有好好问一下他当时的情况。1948年4月庭审阶段结束,1948年11月判决书出来,这中间半年时间,是法官们自己闭门做工作,写判决书、给被告定罪量刑。判决书很长很详细,其中关于日本侵华有很大一部分是我父亲起草的。我最遗憾自己没有去了解法官们撰写判决书,特别是闭门会议讨论定罪量刑的细节,它不像前一阶段有庭审记录,有记者全程采访,有公众可领票旁听,开庭过程很公开。而法官准备判决阶段是不公开的。父亲当时为了说服各国法官,费了很大劲。除了印度法官一直不配合外,只有菲律宾法官和我父亲是亚洲人,其他法官都来自欧美国家。法庭成立时很多法官不了解中国情况,不了解日军在中国的暴行。我爸爸几年来不停地和他们沟通,讲中日战争、中国文化、中国风土人情,使他们对中国土地、中国人民有感情。最后的关键时刻,他更是全力以赴争取其他法官的支持。”她遗憾,“我没有问问我爸爸当时的具体情况。那时候我不懂,有时候东一句西一句地听他说过一点。”

考上北大,她是新中国第一位国际法专业女博士

1977年,国家恢复高考,梅小侃考入呼和浩特师范专科学校英语班。上学后,因她考分比其他学生高很多,学校紧缺英语师资,校长找到她,希望她以教代学,每月37.5块工资,直接补助到49块,毕业后拿大专文凭。在呼和浩特教学期间,她于1979、1980年连续两次报考北京大学王铁崖教授的国际法研究生,招考要求外语基础好,她恰好符合。“这次很想学法律,因为一直对法律专业很崇拜,但还有一个主要原因是想回到北京。母亲在北京,弟弟之前也调回去了。”梅小侃没有法律专业基础。她想起家里有一些父亲留下来的国际法的书,可以拿来自学,1980年她如愿考入北大。研究生毕业前,有一个机会,自费公派出国留学,王铁崖教授很支持她到国外看看。“王教授本身也教过国际关系史,他说国际法不仅是法律,与国际关系也有很大关系。学国际关系会有很大帮助。”梅小侃在美国丹佛大学国际问题研究专业学了一年半,拿到硕士学位。接着回来读王教授研究生,硕士毕业后接着读博,到1986年博士论文答辩,她成为新中国第一位国际法专业女博士。

参加东京审判研究中心,后代们“并肩作战”

梅小侃曾在美国律师事务所工作,后加入跨国集团雀巢公司任大中华区法律顾问多年,2010年60岁后退休。退休后,她参加了上海交通大学东京审判研究中心(现为战争审判与世界和平研究院),从事史料和相关著述的翻译校译工作。“我弟弟梅小璈在中心一成立就参加了。中心里还有东京审判中国检察官向哲濬的儿子向隆万、中国检查组首席顾问倪征燠(应为“日奥”,因字库无此字,故用燠代替)的女儿倪乃先等,更值得一提的是还有当年的亲历者高文彬先生。我退休后觉得总要做些事,当时在帮一个朋友翻译一本地理思想史的书。后来在北京见到向万隆先生,他说:‘你英文好,又是学国际法的,帮我们做些工作吧。’我当然愿意,一拍即合。”

梅小侃觉得,抢救历史是刻不容缓的工作。“老人都没有了,我们研究历史,记住历史,这其中翻译是非常重要的,我们把外文史料更好地利用起来,把国外的研究成果引进来,把国内的研究介绍出去。”她翻译的第一本书是国外一个论文集《超越胜者之正义:东京战罪审判再检讨》,该书是外国学者从各个不同角度谈东京审判,从英文译为中文,2014年2月由上海交大出版社出版。与此同时,梅小侃完成从中文译为英文的《东京审判文集》部分翻译及全书校译,2016年由剑桥大学出版社出版。2017年5月,她和先生余燕明合作翻译完成美国记者阿诺德·布拉克曼的著作《另一个纽伦堡——东京审判未曾述说的故事》。“作者写这本书,历时30年,行程10万英里,采访了很多人,这本书可读性强,可信度高,读者面广,对普及知识很有好处,对研究者也很有帮助。”梅小侃说,1987年在美国,有位美国朋友送她此书。她当时就想翻译,并在美国找到一个日本邻居老人,“他孙女和我女儿是同学,我抄录了书中很多英文音译的日本人名、地名、机构名,他知道的就用汉字写给我,不知道的就写出好几个猜想的名字,然后打上问号。”由于当年学习、工作繁忙,加上翻译难度大、无处查找资料,最终搁浅。退休后参加东京审判研究中心工作,她主动提出将此书拿出来翻译,得到中心主任程兆奇教授支持。于是她和先生余燕明共同努力,“我翻译几章,他翻译几章,然后互相看,我来统稿,完成了这本书。”

梅小侃向纪念馆工作人员介绍《另一个纽伦堡——东京审判未曾述说的故事》 边颢 摄

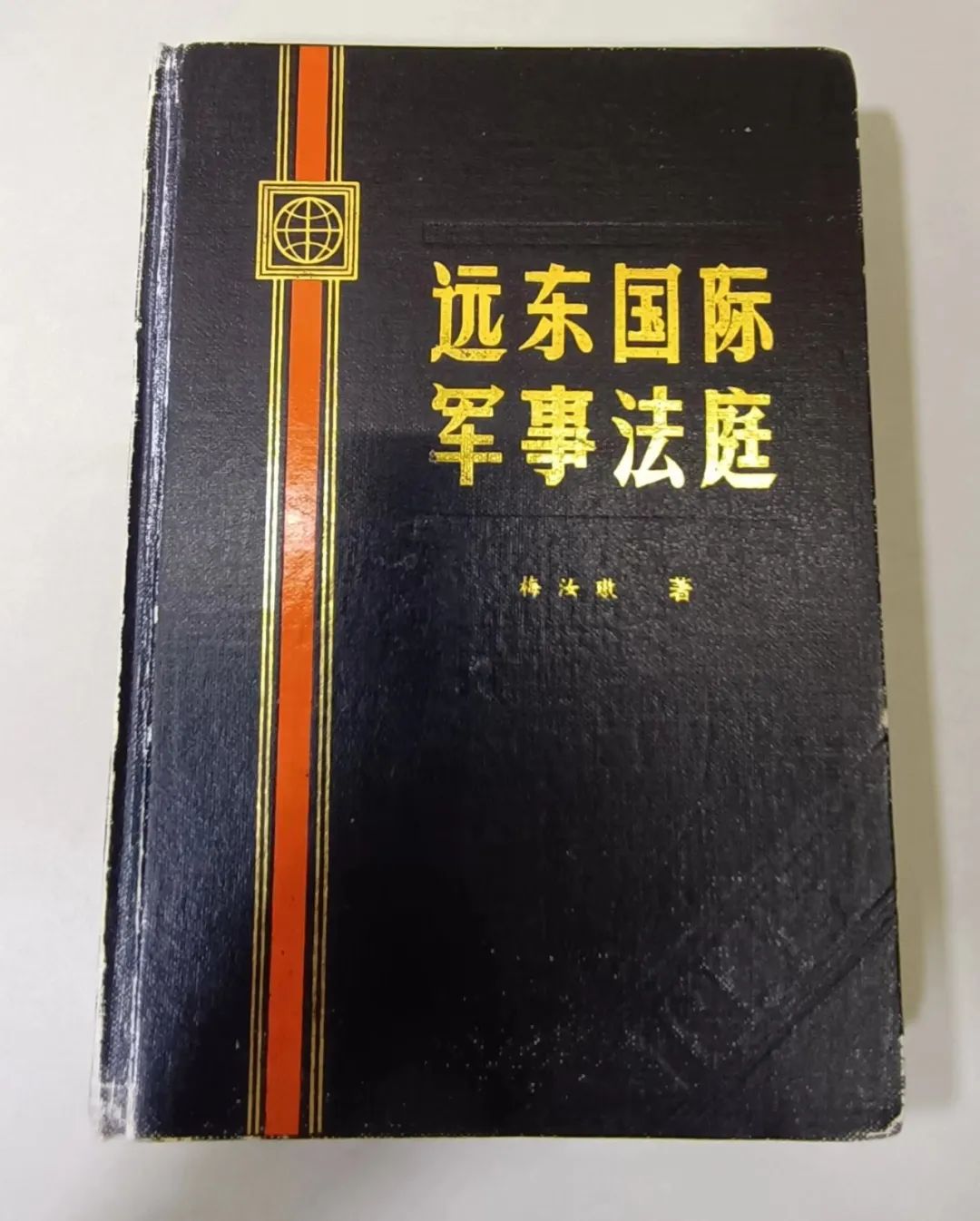

此外,她还校译、重译了中译英的《东京审判亲历记》,即梅汝璈先生的《远东国际军事法庭》和《东京审判日记》,英文本在国内和国外都出版了。因为是父亲的著作,她自然倾注了更多的心血和感情。英译中作品有很多,包括《东京国际军事法庭法律新论》(与龚志伟合译,上海交大出版社2021年5月出版),霍维茨:《东京审判》(发表于《战争审判研究》第一辑),《东京审判三位检察官的旧文》(将发表于《战争审判研究》第二辑),以及史料价值很大的《梅汝璈法官东京审判期间的备忘录四篇》(将发表于《战争审判研究》第二辑)。

“手头在做的事情,是校阅《远东国际军事法庭判决书》的重译本,将由上海交大出版社于今年11月出版。正在赶工,快完成了。”梅小侃说。当时东京审判的工作语言是英文和日文,有中国证人,但整个庭审的记录文本和判决书只有英文和日文。可想而知,把这些重要文件翻译成中文是多么重要而艰巨的任务。

梅小侃面目清秀,非常随和,虽已满头白发,但言语间逻辑清晰,对待史料和相关著述的翻译工作充满激情。尽管现在家里有不少其他事情,她还是坚持挤出时间工作。她常常需要变换戴不同眼镜,“特别复杂,看近的东西摘眼镜,看远处戴一副眼镜,打电脑换另一副眼镜。”她说。

在整理书稿中仿佛与父亲“对话”

在这所有的翻译、整理工作中,梅小侃认为父亲1962年开始写的《远东国际军事法庭》一书,最为珍贵。“我有印象他伏案工作,当时不知道他写什么。书稿是我弟弟从外交部拿回来的。爸爸没有来得及写完。我在北大念书时,当时法律出版社蓝明良总编来讲课。我想起爸爸还留有稿子。蓝老师说,法律出版社出,没写完残稿也出。后来我出国,编辑整理是我弟弟做的。”

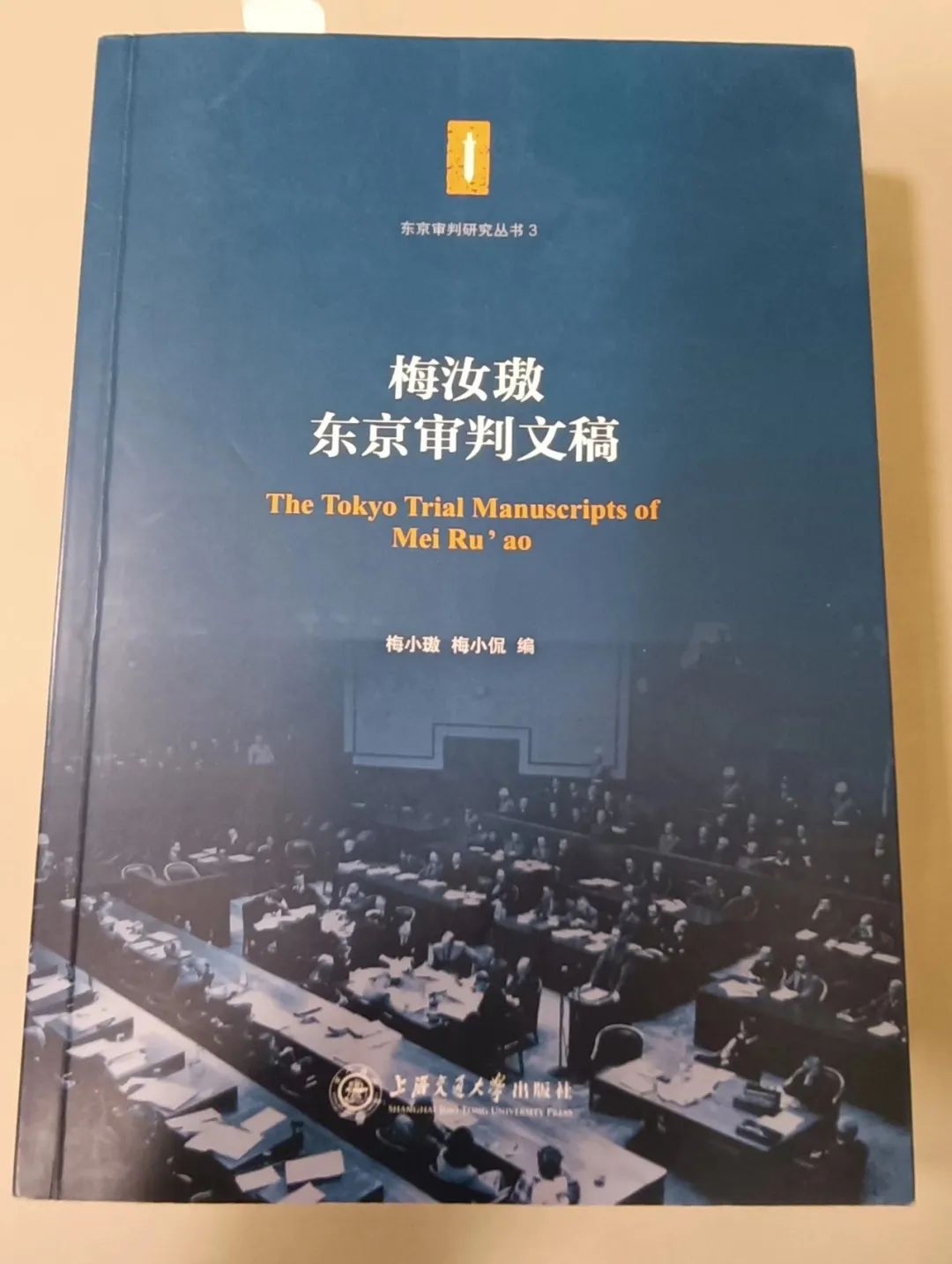

这本书收录在《梅汝璈东京审判文稿》和《东京审判亲历记》中。谈到她最在意的《文稿》一书,梅小侃说,“在编《文稿》时,看到爸爸的文章,就感觉跟他在一起。虽然他活着的时候没有跟我们说很多有关东京审判的事,但他的文稿仿佛在告诉我们这一切。”梅小侃、梅小璈姐弟俩在这本书的前言部分写了《纪念我们的父亲》,感人至深。

告慰父亲,年轻人开始了解历史

父亲梅汝璈去世后,骨灰盒放入八宝山革命公墓。2003年12月30日,母亲萧侃去世。梅家姐弟在北京万佛园买了墓地,2004年将父亲骨灰迁出,和母亲合葬。如今清明扫墓时,梅小侃会跟父亲母亲说话:“我心里有很多话想跟他们说,想告慰爸爸,其实他一直想这段历史要让大家记住,以史为鉴,他在1961年的文章中就发出这样的呼吁,这是他的心愿。现在也确实看到年轻人开始了解这段历史。我曾两次到纪念馆,看到展览,很受震撼。我看到很多年轻人排队来参观。纪念馆做了很好的工作,也写了很多新媒体文章,现在大家都知道。大家会思考。”

“东京审判和纽伦堡审判一起开创先例,把侵略战争明确定为国际法上一个罪行,通过这两个审判明确了反和平罪,个人要承担责任,不能以国家行为、官职地位或上级命令等作为理由来逃避自己的刑事责任。”梅小侃说,“我们用制度化设置、思想上认知,让历史上坏的事件不再发生,让好的精神更加改善和发扬,希望社会更加文明,希望世界走向和平。”