世界档案日 | 《程瑞芳日记》“发掘”记

2001年12月的南京,凛冬将至,中国第二历史档案馆研究馆员郭必强坐在桌前,做着日常工作。突然门开了,进来几个人,手中捧着泛黄的资料,“郭老师,这是我们整理金陵女子大学零散档案时发现的,可能是有关南京大屠杀的档案,您看看吧。”

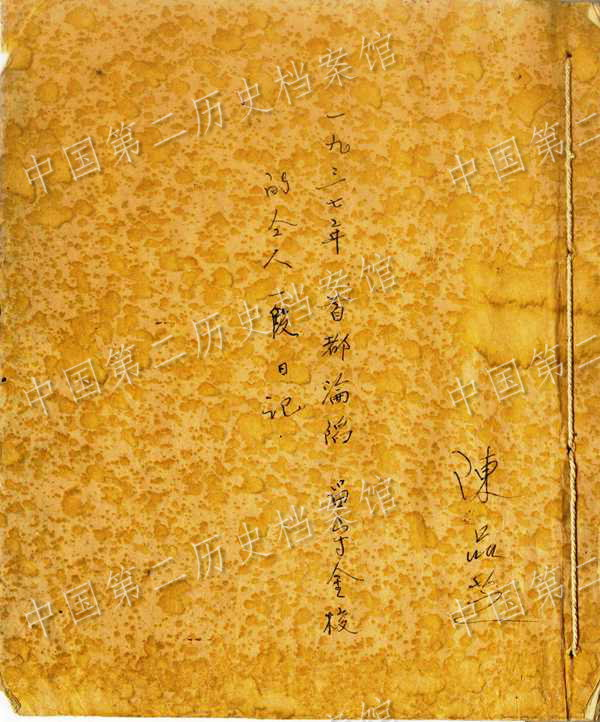

郭必强接下档案,开始翻看,发现这是一本日记,封面上写着:“1937年,首都沦陷,留守金校的同人一段日记。”日记一共大约3万多字,郭必强一口气读完,时而拍案而起,时而沉默良久,心情似乎跟着写日记的人一起无奈、愤怒、悲痛。

这是谁的日记?里面记录了什么?这本日记有何特别之处?今天是“国际档案日”,纪念馆邀请郭必强作客紫金草和平讲堂,为观众讲述这本日记的故事。

一本日记有何特别之处?

2001年年初,中国第二历史档案馆开始整理金陵女子大学(1930年更名为金陵女子文理学院)遗留下来的上千份零散档案,工作人员面对落满尘埃的档案时,谁也没有想到其中会深藏珍宝。

郭必强说,这本泛黄的日记本实在普通得很,起初并没有引起注意。近一年过去了,在细致整理的过程中,工作人员才终于发现了它的存在。

“这是一本日记,一本中国人自己记录的南京大屠杀惨案的日记。日记记述的具体时间段为1937年12月8日至1938年3月1日。”

12月13日,“真是凄惨,不知明天还要闹出什么事来呢!”

12月14日,“今日来的人更多,都是安全区内逃来的,因日兵白日跑到他们家里抄钱、强奸。街上刺死的人不少,安全区内都是如此,外边更不少,没有人敢去,刺死的多半青年男子。”

12月17日,“现有十二点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道。”

12月18日,“真不得了,这些(日本兵)猖狂极了,无所不为,要杀人就杀人,要奸就奸,不管老少。”

12月22日,“在路上睡的死尸他也不要人看,有的路上只见死尸不见路,简直把中国人不当人。”

12月29日:“现在日兵清理街道,把死人埋下土或是烧,街上死人太多。”

……

字字惊心,句句滴血。郭必强读完之后,心中满是悲痛、愤怒和无奈。“这本日记描述的内容详细,情景真实,我当时就判断这本日记的主人应该亲眼见到了日军烧杀淫掠的暴行。”

这本日记的主人是谁?

这本日记的主人是谁呢?有可能找到她,从而印证这一切吗?郭必强将目光落在了信封上的署名——陈品芝。

但经过工作人员的调查之后,很快便发现,这本日记并非是陈品芝所写。陈品芝是金陵女子文理学院的一名生物学教授,但是在南京沦陷前夕,她带领部分师生去了武汉。

根据日记记载的内容,郭必强进行了简单的分析。“这本日记恰好就是在金陵女大的档案之中,因此我认为,日记的真正主人是生活在学校的一名文化工作者。”

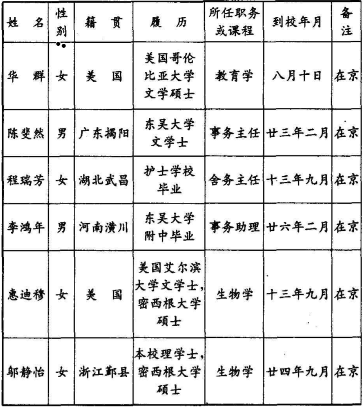

为了找到这本日记真正的主人,工作人员找来了《金陵女子文理学院教职员录》,这份表中列出了6名留在南京的教职员名单。郭必强猜测,日记的作者应该就在其中。

“这几个人当中华群、惠迪穆为美国籍,陈斐然、李鸿年是30多岁的男性,而邬静怡女士当时只有30多岁。日记中还提到有一个孙子在金陵女大参加服务团,应该已经超过10岁。只有这个程瑞芳,当时60多岁,符合日记中的描述,也符合有文化并且相对安全的前提。”郭必强说。

2003年的夏天,郭必强一行前往江苏省公安厅笔迹鉴定中心,他们带着程瑞芳和陈品芝两人亲笔填写的履历表复印件,以及日记封面和内页的复印件,进行笔迹鉴定。

“经过鉴定,日记内页的笔迹确实是程瑞芳的,而封面的字迹是陈品芝所写,也就是说,日记的作者确定是程瑞芳,而陈品芝代为保存。

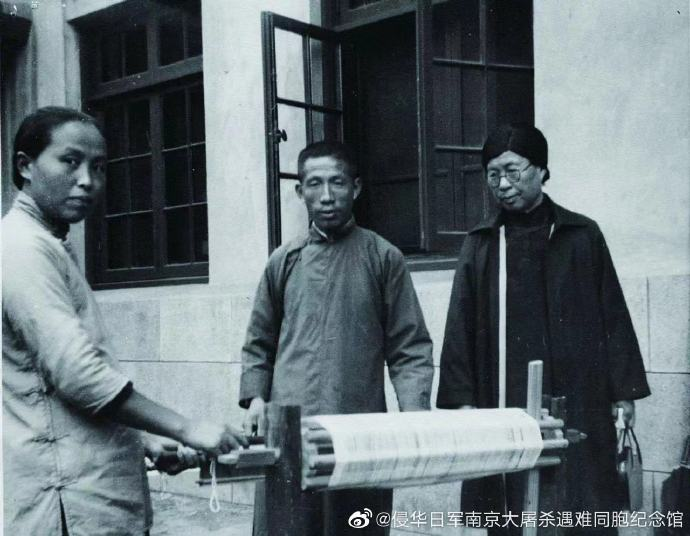

程瑞芳(1875-1969),湖北武昌人。金陵女子文理学院难民收容所建立后,她作为金陵女子文理学院舍监,协助魏特琳管理难民收容所。

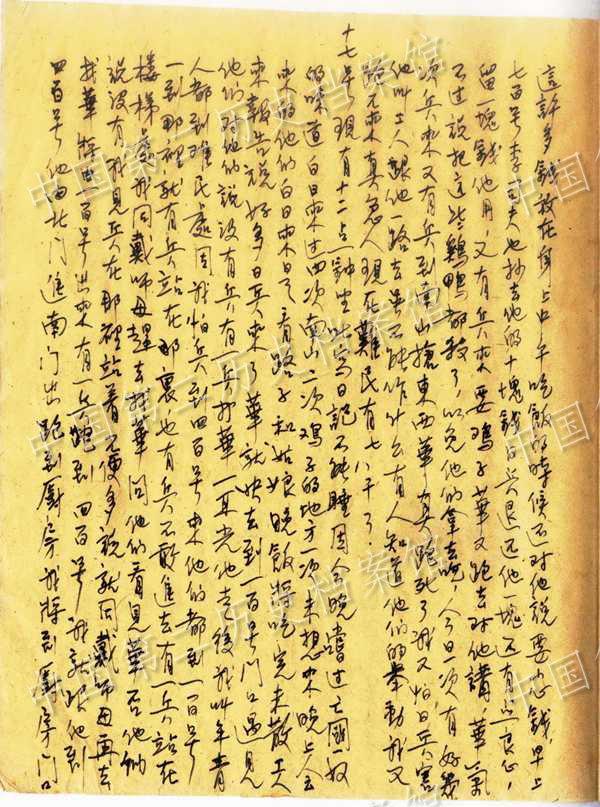

郭必强从程瑞芳日记的笔迹中探寻到了一丝她的心境。“程瑞芳的墨迹总是从深写到快没有墨水了,突然墨迹又深,再变浅。也就是说,她在写日记时写到没有墨时才蘸一下,想必是要抒发的情绪太多,难以停止。她的笔迹还有一个特点,就是很多篇章能看出来是分了几次才完成的,想必当时一定是遭遇到动荡打乱了写日记的思绪,不得不停笔,可见程瑞芳身处的环境之恶劣。”

程瑞芳(右)帮助在金陵女子文理学院避难的妇女纺线谋生

日记是如何保存下来的?

程瑞芳的日记止于1938年3月1日,日记的走向是怎样的?

郭必强说,根据当时南京城的状况,一旦侵华日军发现了程瑞芳的日记,一定会将其毁灭,程瑞芳的性命也会不保。1938年,金陵女子文理学院迁至四川成都华西坝。出于安全考虑,程瑞芳可能委托了国际友人将日记运到成都。

“日本投降之后,学校迁回南京,这本日记应该也是那时重新回到了南京。后来,日记也随着学校的众多档案,在上世纪60年代被中国第二历史档案馆封存与整理。”

程瑞芳日记

程瑞芳后来去往哪里?

郭必强说:“1946年,远东国际军事法庭收集侵华日军的罪行证据时,71岁的程瑞芳写了一份英文证词,其中列举了日军在校园中强奸、抢劫、屠杀等多个罪行。”

1952年,程瑞芳77岁,她回到湖北武汉的老家生活。1964年,90岁的程瑞芳受邀再次回到金陵女大旧址。1969年,她在武汉去世,享年94岁。

这份日记有何价值?

“关于亲历南京大屠杀的日记,有第三方国家人士所写的《拉贝日记》、《魏特琳日记》,《程瑞芳日记》是第一部由中国人以亲历、亲见、亲闻记录下南京大屠杀的日记。日记是具有实录性质的史学资源,比其他文献史料更加具有可信度和准确性。”

金陵女子文理学院难民收容所部分工作人员合影(前排左五为程瑞芳)

郭必强表示,《程瑞芳日记》与《魏特琳日记》、《拉贝日记》相互印证,成为了南京大屠杀完整且重要的铁证。

“比如,在《程瑞芳日记》和《魏特琳日记》中都记录了难民收容所负责人之一陈斐然被日本兵殴打。1937年12月17日,魏特琳写道:‘陈先生开口说话,想帮助我,他被日本兵狠狠地揍了一顿’。程瑞芳也写道:‘陈斐然怕华(注:华群,魏特琳的中文名字)不认识,就说他是coolie(苦力),当时打他一耳光,用脚踹他,把他拖到对面站着,又叫他跪着’。他若不出声不会受打。”

此外,两份日记中也都记录了为陈斐然庆祝儿子诞生。“1938年2月12日,魏特琳写道:‘我们吃了从上海带来的橘子和爆米花,以庆祝f-陈生了个儿子’。程瑞芳也写道:‘今日又有船来了,上海有信来了。真开心,又开胃’。”

程瑞芳(右)与魏特琳(中)、陈斐然(左)合影

郭必强说,像这样能够与《魏特琳日记》或是其他日记相互呼应的篇章,《程瑞芳日记》中还有许多,这些事实交叉在一起,形成了完整且不容辩驳的证据链条。

这份日记发挥了怎样的作用?

“在南京大屠杀档案向联合国教科文组织申报世界记忆遗产时,这份日记发挥了重要作用,它是首份档案样本。”郭必强说。

关于《程瑞芳日记》等南京大屠杀档案的申遗过程,郭必强全程参与其中,尽管中间遇到种种困难、种种压力,他也从没有想过放弃,“对于我而言,这不仅是我的工作,也是我打心底里认为自己要承担的义务,我希望这些档案能被更多的人知道、了解、铭记。”

“程瑞芳是一名受过教育的成熟女性,她的记录生动、细致,使读者在阅读过程中有着强烈的历史体验感,能够使后人对那段南京最黑暗的日子,有一个更加清晰、具体且全面地认识。这份日记值得被更多人铭记。”