紫金草和平讲堂 | 南京大屠杀期间守望相助的中国同胞

南京大屠杀期间,中国同胞相互支持,与外籍友人一道救助难民,共同谱写了人道主义赞歌。

近日,南京师范大学南京大屠杀研究中心主任、教授张连红做客2023年第一期紫金草和平讲堂,为观众讲述中方人士在南京大屠杀中守望相助的故事。

张连红教授

讲座现场

南京大屠杀期间的南京安全区

1937年11月下旬,日军攻破南京防线前夕,魏特琳、米尔斯、贝德士、斯迈思等留驻南京的外国人为给来不及撤退的中国难民提供避难所,决定仿照饶家驹神父在上海建立“南市难民区”的模式建立一个“南京安全区”。他们成立了“南京安全区国际委员会”,推举西门子洋行驻南京代表约翰·拉贝任主席。

留在南京的部分西方人士合影 左起:福斯特、米尔斯、约翰·拉贝、斯迈思、施佩林、费吴生

南京安全区地图

张连红介绍,安全区亦称难民区,最多时收容难民约25万人。20多位欧美人士凭借其中立国国民的特殊身份,在保护和救助难民方面发挥了巨大的作用。

事实上,除了这些欧美人士外,还有大量的中方工作人员与他们一起救助难民,总数达1500余人,其中不仅包括南京安全区国际委员会的各级管理人员及基层工作人员,还包括国际委员会协作机构的工作人员,他们冒着生命危险、忍辱负重,与难民们守望相助。

参与救助同胞的部分中方人士群像

然而,长期以来,除了在欧美人士的日记中有所记述外,他们很少受到关注,直到20世纪90年代以后,随着对相关史料的进一步发掘,一些中方工作人员救助难民的事迹才重新浮出水面。

南京安全区中的中方工作人员构成

1937年11月22日,南京安全区(难民区)国际委员会宣告成立。在当时局势之下,委员的人选必须是具有中立国身份的欧美人士。在安全区筹备过程中,金陵大学校董会董事长、中英文教基金会总干事杭立武发挥了重要的作用,他与在南京的不少欧美人士熟悉,与国民政府的高层官员也联系密切,他多方奔走,在欧美人士与中国官方之间牵线搭桥。

杭立武

安全区国际委员会下设粮食、住房、卫生、运输委员会,负责难民的食物、住宿、卫生等事宜。在筹备安全区的过程中,国际委员会列举了一连串的问题清单,这些问题的解决需要大量中方工作人员的积极参与。在国际委员会实际运行中,其下辖的秘书处、住房委员会、粮食委员会和卫生委员会中的中方工作人员充当了十分重要的角色。

南京安全区中的机构组织

主要难民收容所中的部分中方管理者

张连红说:“中方管理人员的处境极其艰难,他们不像欧美人士有‘护身符’,常常连自己和家人也无法保护。”

比如魏特琳的中文老师,常被称为“大王”的王耀庭,是南京语言学校资深教员,被欧美人士誉为“中国最好的老师”。大屠杀期间,为驱赶前来骚扰的日本兵,魏特琳在校园里四处奔走,多次前往日本大使馆提出抗议,通常情况下,“大王”都会陪伴在侧。在魏特琳看来,在很多场合,“大王”发挥了难以估量的作用。1937年12月17日,他的家人被日军劫持,第二天被放回。可以想见,他内心的悲苦与无助,短短几个月的时间,他的头发全白了。

大恐怖之下中国同胞的守望相助

安全区的中方工作人员,还包括众多的基层工作人员。除此之外,许多普通的中国百姓也守望相助,在南京大屠杀期间发挥了重要的人道主义救援作用。

救助中国官兵

讲座现场,张连红为大家讲述了《王恒山仗义救同胞》的故事。王恒山是一名普通的屠夫,但是侠肝义胆、仗义疏财的他曾救助多名受伤中国官兵,为他们提供食物,甚至短期工作。南京市参议会秘书寇思明在得知王恒山的事迹后,向其颁发了“褒扬令”。

《中央日报》有关王恒山的报道

救助救济医治难民

1937年12月初,5名美籍医护人员与中国同事共20多人,在危急的情况下留院工作,全力救治难民,为安全区的医疗工作作出了重大贡献。

一些民间慈善机构的大量中方工作人员在难民救助中也充当了不可或缺的角色。中国红十字会南京分会80余名员工参与了难民救济工作,如施粥、施诊、掩埋等等。粥厂设立于金陵女子文理学院内,每日施粥两次,“上午自八时起至十时止,下午自三时起至五时止。此厂之设系专供给居住该校内之妇孺、难民吃食,每日领粥人数最多时曾至八千余人”。

世界红卍字会南京分会在安全区内成立办事处,设立两处粥厂、两所诊所,救助难民,同时,也组织掩埋队掩埋遇难同胞尸体。

保护难民、记录日军暴行

2001年,魏特琳的助手、金陵女子文理学院舍监程瑞芳所写的《首都沦陷留守金校日记》被发现。为了保护、救助成千上万的妇孺难民,已逾花甲之年的程瑞芳冒着生命危险,不辞辛劳协助魏特琳在校园内四处奔波,驱赶频频前来作恶的日军士兵。程瑞芳还承担了校内卫生、产妇生产及儿童护理等繁重工作。这是到目前为止发现的唯一一本参加安全区难民收容所管理工作的中方人员写的日记。作为一个中国人,程瑞芳将每天所见所闻所思所感记录下来。“程瑞芳的日记为研究南京大屠杀期间南京难民的社会心理提供了十分重要的观察窗口。”张连红说。

程瑞芳日记

掩埋尸体

1937年12月下旬至1938年11月,世界红卍字会南京分会、中国红十字会南京分会、南京市崇善堂、同善堂等慈善团体,以及南京市民,都参与了死难者尸体的掩埋。

打捞消失的“历史”

张连红说,今天我们研究南京大屠杀许多重要文献来源于当年留在南京的西方人士,他们大都留有日记、书信、回忆录和各种报告,但是留在南京许多有文化的中国人,却很少有日记和报告,这使得我们研究南京大屠杀的历史时却缺少了十分重要的中国方面文献。

1938年2月21日,即将离任回国的拉贝在告别演说中深深致谢“中国朋友们”,并表示“你们的工作将会载入南京的史册,对此我深信不疑”。

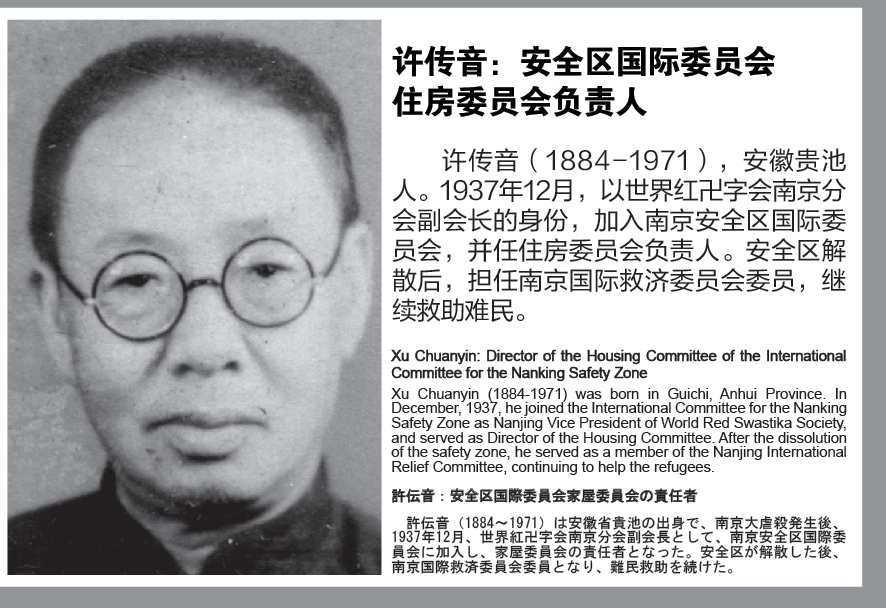

抗战胜利后,在开展的各种社会调查时,虽然《南京文献》等报刊曾开展了一些调查,除了许传音、郭歧、钮先铭、蒋公毅、程瑞芳、李克痕、陆咏黄、陶秀夫等少数人外,留在南京的中国人文献资料却很少,因此,拉贝在告别仪式上说他们会留在南京的历史史册的愿望并不容易实现。

毫无疑问,在南京大屠杀期间冒着生命危险、不计报酬、义无反顾投入到南京安全区保护和救助难民的中方工作人员,与留在南京的欧美人士一样,他们也是英雄。

多年来,张连红教授为了收集更多有关南京安全区中方工作人员的资料,积极寻找他们后人,做出了很多努力。

2021年12月9日现代快报曾刊登寻找陈斐然后人的“寻人启事”

“作为史学工作者,我们有责任与义务让他们的义举为更多的人所熟知,真正载入‘南京的历史史册’中!”张连红说。

讲堂结束后,观众请张连红教授在纪念馆赠书上签名