“南京大屠杀与我有什么关系”系列(1)| 作家杨筱艳:我把外公外婆被改变的人生写给你看

“八十二年前,十一月的某一天,天气阴冷潮湿。

有一对年轻的夫妇,锁好自家的院门,带着两个年幼的儿子,用一辆小推车推着行李,出发了。

他们不是去旅游,也不是搬家。

他们是去逃难。

长江边,站着无数的平民,他们的眼前,是一片茫茫的水。

这对年轻的夫妇以三根半金条的代价,获得了四张船票,一家人上了一艘船,向着未知的命运出发了……”

这是以南京大屠杀历史为背景的儿童小说《荆棘丛中的微笑:小丛》中的节选。作者杨筱艳,是热播剧《乔家的儿女》的编剧、作者,也是南京市长江路小学的英语老师。她是老南京人。小说原型正是她外公外婆和两个未曾谋面的舅舅的故事。

在南京大屠杀惨案发生85周年之际,我馆推出“南京大屠杀与我有什么关系”系列人物访谈故事,今天播出第一集:《作家杨筱艳与<荆棘丛中的微笑>》。杨筱艳说,直到新中国成立后,外公外婆才找到正式工作,日子才慢慢好起来。外婆生前常常跟她说:“现在的日子真好!”

小说源于外公外婆亲身经历

在南京城南的一处寓所里,我们见到了杨筱艳老师。除了教书外,她手头有好几个编剧同时进行,密密麻麻的案头工作,令她甚至很少有时间给自己做顿饭。杨老师慷慨地抽出近三个小时,与我们分享了她外公外婆的亲身经历,讲述了儿童小说《荆棘丛中的微笑》的创作过程。

杨筱艳介绍,《荆棘丛中的微笑》中孩子的遭遇,实际是自己两个舅舅——母亲的两个亲哥哥的不幸遭遇。“1937年,舅舅们都还是孩子,他们跟随大人从南京过江,一路颠簸前往重庆,后来不幸遭遇1941年‘六五重庆隧道惨案’,两个舅舅遭踩踏致死。”(1941年,日机24架分3批轰炸重庆,历时5小时,投弹82枚,市区数处大火。市中心的较场口大隧道防空洞因拥挤发生窒息惨案,造成1115人死亡,813人受伤。)《荆棘丛中的微笑:小丛》写的正是这个家庭,在南京和重庆双城的不幸故事。

杨筱艳介绍说,她的外公家原本在南京杨公井做织锦生意。“我外公的父亲在南京做云锦。据我外公说,他小时候,家里地下挖一个坑,放高竹机架。外公的父亲很注重孩子的教育,给我外公学习了当时最先进的照相技术。所以我外公后来在碑亭巷开了家照相馆,给人拍照,他会修底片,掌握当时最好的人工‘PS’技术。”

那是一个大家族,家住南京市进香河附近,生活过得很安定。谁也没想到,1937年8月,日军飞机对南京进行空袭。南京形势严峻。杨筱艳的外公决定带上妻儿,关了店锁了家门,带着行李逃往重庆。 “听我外婆说,那时候家里稍微有一点家底的都逃了。大家都从南京挹江门去中山码头长江边渡江。”

用三根半金条换四张船票

“一九三七年十一月八日,立冬。程家一家在这一天离开南京。

……

小丛搂着弟弟虎子,坐在独轮车上,厚胶皮的轮胎滚在青石板路上,发出闷闷的声响。

……

越往挹江门方向去,人群越稠密,惊叫声、呼儿唤女声不绝于耳。

……

终于看到城墙了,程家一家人呆住了。

庄严高大的灰色城墙下,宽大的门洞已被人群堵得死死的,大群的人还在往城门口挤。有人竟然开始徒手往城墙上爬,又很快摔了下来,正砸在下方的人身上,砸倒了一片,哭声、叫声更响了。

……

突地,其中一个大头大脸的男人,冲着妈妈伸过手来,只是一刹那,他的手在妈妈耳畔用力一扯。

妈妈痛叫一声,那声音很快就淹没在人声中。

只见妈妈的右耳,唰地流下血来,一下子就把她的鬓角染湿了。

她的一只金耳环被人生生从耳朵上扯了下来,耳垂被撕裂了。

……”

小说中写到的这一场景,正是杨筱艳外婆的亲身经历。“我外婆耳朵上戴了一副金耳丝,在过挹江门时,在人群中被人拽走了。外婆当时耳朵上鲜血淋漓。”杨筱艳说。

到了长江边,要登上渡江的船只,需要买船票。“当时票价飞涨,外公用三根半金条买了四张船票。”杨筱艳把这一细节也写进小说中。

“‘要想办法坐上船,不然,天晚下来今天就走不成了。’妈妈说。

白白(南京地方方言,指爸爸)叫妈妈看好车子和孩子们,自己去前面打听消息。

……

过了好一会儿,白白才回来。

‘要买船票,一张船票一根金条!不超过十岁的小孩子票价是半根金条!’白白面色凝重。

妈妈咬咬牙说:‘买吧,人命比金条要紧!’白白咬咬牙,嗯了一声。

……

白白背着人,叫妈妈和旭生挡着,撩起衣袍,从腰间摸索了半天,掏出几根黄灿灿的东西。

那是他临走前用布巾裹好扎在腰间的金子,是几年里做生意好不容易积攒下来的。

他死死拽着这几根东西,往前面去了。

又是好一会儿,他回来了,两手空空。妈妈问票买到没,他用手按一按胸口,小声说:‘在这里。’

三根半金条和若干钞票,换了四张船票。

……”

遭遇重庆大轰炸 两个舅舅丧生

“一路颠簸,好容易到重庆后,身上还有一点积蓄,外公租了个店面做照相生意。”杨筱艳说,在那种兵荒马乱的情形下,大家为什么还会拍照呢?主要是给家里人报个平安。通过外公外婆的讲述,他们刚去重庆时还给两个孩子上过两年学。1941年6月5日,重庆发生大轰炸。照相馆说没就没了。大家不得不躲进防空洞。两个未曾谋面的舅舅就在这次“六五重庆隧道惨案”中,遭踩踏致死。

“我后来看到央视的一份报道资料里详细描写了1941年6月5日当天,日军飞行员午餐吃得很丰盛,有鱼、饭团、还有餐后点心,甚至还喝了咖啡。然而他们就像失去人性一样,对重庆进行大轰炸,成千上万的人因此去世。”杨筱艳悲愤道。

她在小说中写道:

“小丛他们进入了隧道,隧道里已经聚集了很多的市民。小丛紧紧拉着虎子和朝歌,只走到隧道的中部就再也挤不进去了。

他们进去不一会儿,防空洞外便响起了爆炸声,轰炸开始了。

第一轮轰炸差不多持续了半个小时。当爆炸声消失,小丛能清晰地听到像是飞机的肚皮在云层上摩擦的声音,那声音渐次远了,他知道,飞机飞走了。

隧道深处的人缓慢但用力地朝洞的中部挤来,深处非常闷热,最高温度可达四十多摄氏度,人是受不住的。

……

洞外的防护人员开始给防空司令部打电话,请求打开洞门,放市民出来,却遭到断然拒绝。

因为空袭还没有结束。

这些,隧道中的人并不知道,他们还在哀求着:‘放我们出去,放我们出去吧!闷啊,太闷了,闷死了!’

……

洞中有人昏迷,倒了下去,那没有昏迷的人却好像疯了。

都疯了!

他们用尽最后的、大得吓人的力气,你咬我,我咬你;你撕扯我,我撕扯你;你踩踏着我,我踩踏着你。

沉寂消失了,隧道中的人迸发出濒死时的最惨烈的叫声:‘天啊,地啊,妈啊,娘啊!’

……

一九四一年六月五日,从下午六点开始,日本飞机分三批飞抵重庆上空,连续轰炸市区。七点左右,二十四架飞机持续投弹,轰炸至九点方停。十点,第三批飞机进入重庆上空。十一点左右,空袭结束。

重庆十八梯隧道中,市民六点进入,十一点空袭警报才解除。

几千个生命,永远地停留在了六月五日这一天,其中包括十四岁的小丛和他的弟弟——十岁的虎子。”

这小丛与虎子的原型正是杨筱艳未曾谋面的两个舅舅。“我外公外婆活着时很少提。后来,他们在重庆又生了一个儿子,不幸夭折了。”

在动笔写《荆棘丛中的微笑》前,杨筱艳曾专程前往事发地祭奠这两位在惨案中丧生的舅舅。

1945年日本投降后回到南京

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。消息传到重庆。无数市民聚集在广场上,彻夜狂欢。1945年年底,杨筱艳的外公外婆踏上归途。经过三个月漫长跋涉,他们回到南京城。

“回来时没钱开店了,外公就跟外婆的姐夫跑生意,结果被骗。外婆出去摆摊,卖针头线脑的赚点钱维持家用。”杨筱艳说,外公外婆回南京后,先后生育两个女儿。大女儿就是杨筱艳的母亲。“他们的小女儿,也就是我的小姨,在跟外婆摆摊时,由于天气太热,喝了隔壁摊位摊主好心给的榨甘蔗汁,受凉不能发汗,结果突发疾病。”杨筱艳遗憾地说,外婆那时家里买米都困难,没钱给孩子看病,他们的小女儿后来不治而亡。

新中国成立后日子才慢慢好起来

这个家庭的日子直到新中国成立后才慢慢好起来。杨筱艳介绍,“一直到1950年以后,外公找到了一份正式工作,重新到照相馆当摄影师,才重拾幸福。外婆进了街道工厂上班,再后来到了居委会,还成为南京市人大代表。我爸妈结婚后都有工作,我外婆后来经常念叨,‘现在日子好过了’。”

母亲26岁时生下杨筱艳。那时外公在孝陵卫工作,每天下班回来,不帮外婆淘米,一回来就看这个小娃娃。“我听母亲说,那时夏天在地板上铺一张席子,把我放在席子上玩。外公特别喜欢我,因为家里已经很多年没有添丁了。”

被改变的人生

杨筱艳说,如果没有发生战争,外公外婆是生活很有情调很体面的人:“我看过他俩的结婚照,外婆梳着当时最新的发式,皮肤雪白雪白。她第一张大头照像上世纪二三十年代的女明星。外公是高鼻深目的年轻人,穿着长衫,戴着铜盆帽。他喜欢白色,用南京话说戈戈正正的。”她回忆,外公手特别巧,杨筱艳读书时追星,买张学友的磁带,有一天绞带了,她急得直哭,放学回来后却发现外公已经把磁带修好了。后来家里买了一台蝴蝶牌缝纫机,外公很快就学会了,给她做滑雪衫。“如果没有战争,他能干很多事,也许可以开个织锦工厂。他会是非常好的织机匠。外公给人家拍照,照片的落款处都会很细致地写几月几号谁家全家福。他不仅照片拍得好,字也写得好。如果没有战争,这会是一个很平安幸福的家庭。”

杨筱艳刚工作时,拉外婆一起出去玩,请她吃蛋筒。“外婆把外面的蛋皮撕掉。她不知道那能吃。她边吃边说,‘没有想到过,现在的日子真好。’”这种心境,只有经历过非常惨痛的人,才能体会到。

她的外公于1991年因胃癌去世,享年76岁。去世前,对过去那段苦难经历一向沉默的他,突然回光返照一般,说:“我那两个孩子,我的虎子,多漂亮啊!”

外婆晚年时,喜欢看越剧、沪剧,看外国电影,对生活很热爱很珍惜。“尽管她的眼睛因年轻时孩子们去世哭得影响视力,但她还是很爱看电视。”杨筱艳说,外婆于2005年安详离世。

杨筱艳老师讲述外公外婆的故事

经过六年文献研究,写成书

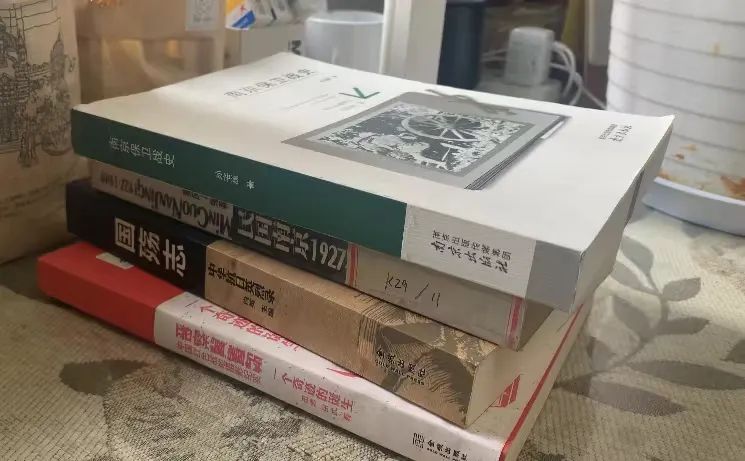

杨筱艳告诉小编,在她的儿子小学五升六时,她送儿子上辅导班,在鼓楼区一个城市书房的半地下室,看到了很多《地方志》,里面有全套《南京大屠杀历史》。“最早看的是徐志耕老师的、朱成山老师的书,后来看到南京大屠杀幸存者口述历史的书《被改变的人生》,我感到内心特别震撼。”联想到自己外公外婆的亲身经历,她特别想提笔写一本书。

“南京人必须要了解这段历史,我得做点事,哪怕打开书读一读。我们文字工作者必须要做留给子孙后代读的书。”

杨筱艳曾多次来到纪念馆,查找了很多历史资料,经过六年文献研究,于2020年出版《荆棘丛中的微笑》系列丛书。当年在上海书展举办首发式,很多读者要签名。“很多年轻妈妈坐在那里听,我没有想到,关于历史事件,她们那么想了解历史细节,她们说内心感到很震撼。所以,我觉得用故事的形式写书记载历史,很有必要。”

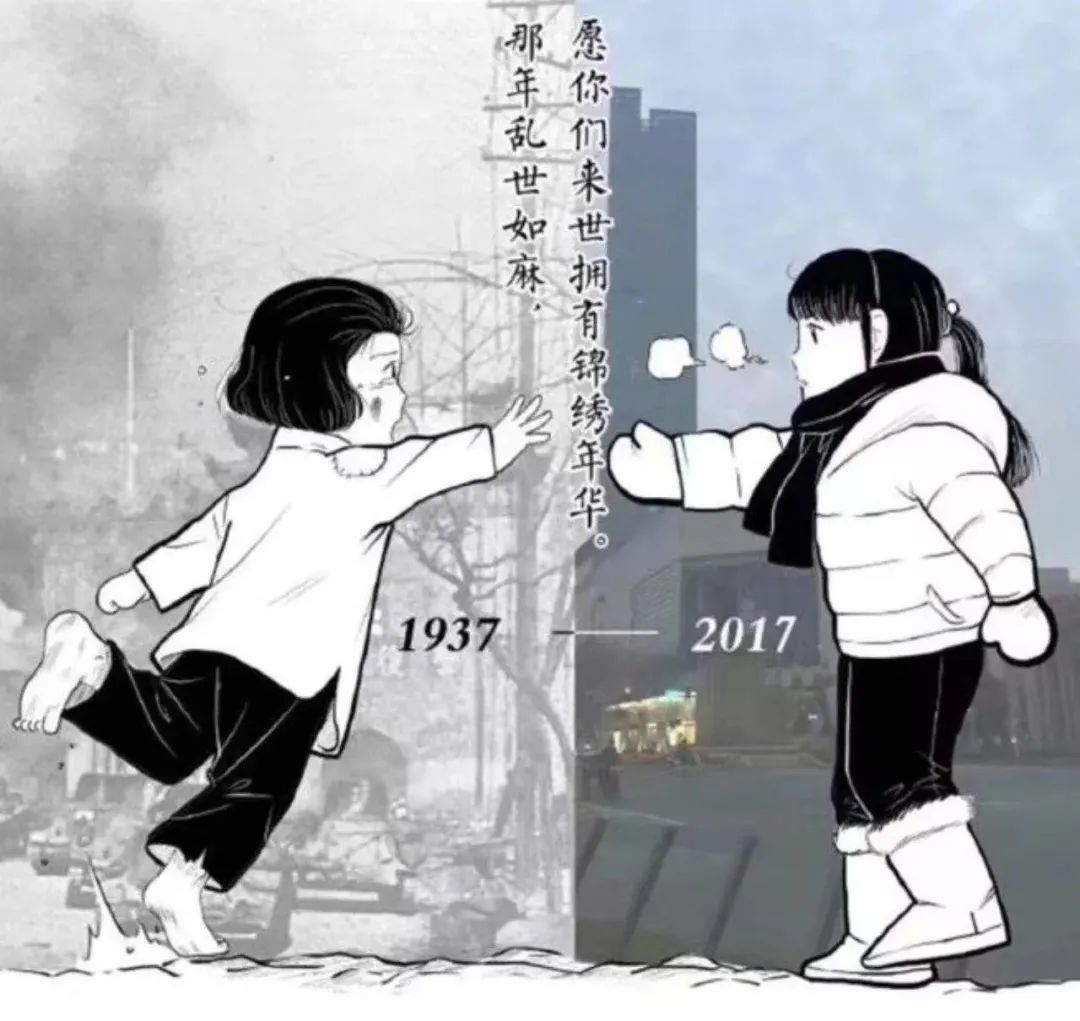

杨筱艳目前正在修改另一部南京大屠杀题材的儿童小说《宁生》,灵感来源于纪念馆2017年12月13日在官方微博上发布的一张海报。小说讲述一个穿越时空的故事:一个孩子生活在1937年12月13日至20日的南京,另一个孩子生活在2019年12月13日至20日的南京。生活在2019年的孩子闯到学校校史馆,逃课被爸爸打了一顿,他选择离家出走,一共走了半天,被网格员找回来,这个过程中他接收到外界善意的帮助。而1937年的这个孩子,半天内家破人亡。穿越时空对望的两个孩子,有着不同的命运……这部小说预计在今年国家公祭日前夕面世。

编 辑:俞月花 李安琪

视 频:李安琪

校 审:李 凌 赵伊汉

监 制:凌 曦